Script

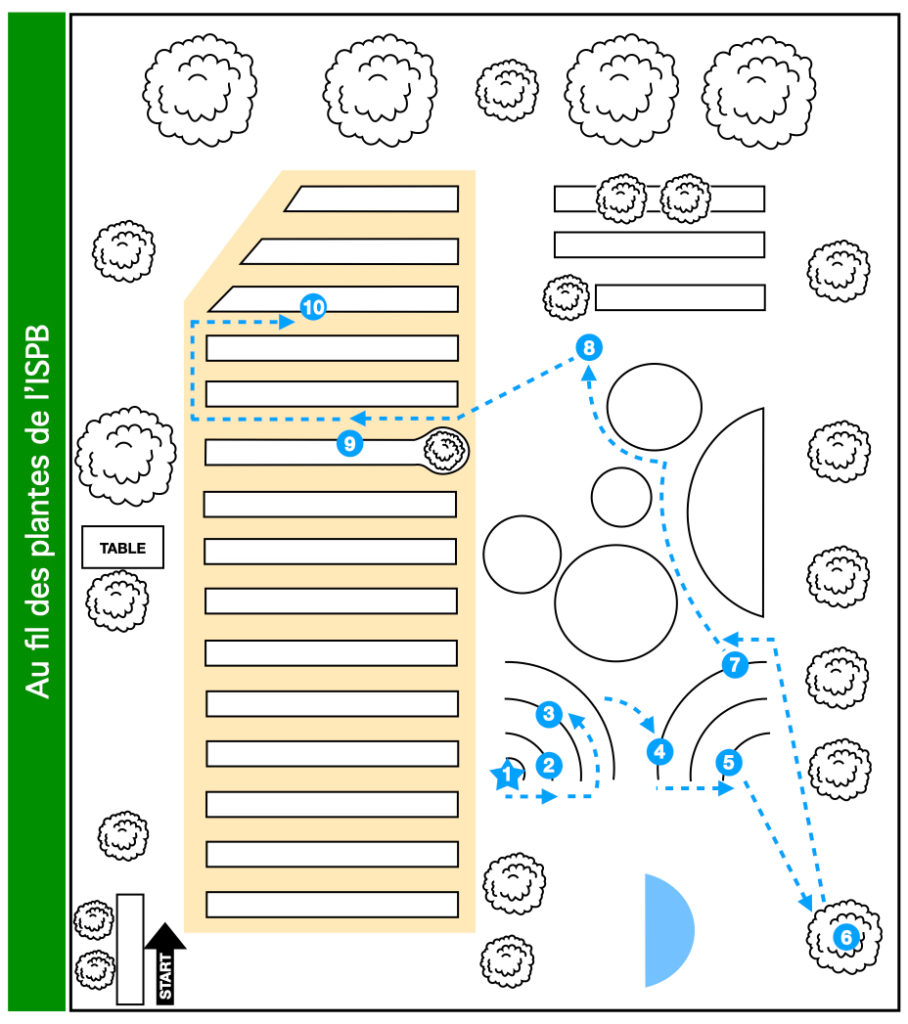

Bonjour, et bienvenue dans cette visite au sein du jardin botanique de l’ISPB à la découverte des plantes médicinales. Pour en profiter pleinement, nous vous conseillons de mettre la visite sur pause à chaque fois que vous entendrez le son « DING », le temps de vous rendre à la prochaine plante, en suivant le plan. Alors ouvrez grand vos oreilles, préparez vos sens, nous serons vos guides pour cette balade au fil des plantes.

Commençons par le houblon. Humulus lupulus est une plante vivace, grimpante et dioïque de la famille des Cannabacées. Il est rencontré à l’origine dans les bois frais et humide d’Europe, d’Asie et d’Afrique du Nord. Vous le reconnaîtrez à ses feuilles larges, trilobées à nervures palmées et dentées sur le bord, elles sont disposées de manière opposée. Si vous lui rendez visite à la fin de l’été, vous aurez la chance d’apercevoir sur le plant femelle ses inflorescences compactes vert-jaune appelées des « cônes de houblon ». Ils sont formés par l’assemblage de nombreuses bractées molles portant à la base des fleurs réduites, et dotées de poils

Si vous lui rendez visite à la fin de l’été, vous aurez la chance d’apercevoir sur le plant femelle ses inflorescences compactes vert-jaune appelées des « cônes de houblon ». Ils sont formés par l’assemblage de nombreuses bractées molles portant à la base des fleurs réduites, et dotées de poils glandulaires formant une poudre jaune odorante à maturité. Si vous osez frotter entre votre pouce et votre index une de ses feuilles ou tige, vous ne pourrez le confondre avec aucune autre plante, cette sensation rêche de papier de verre est caractéristique ! Le houblon est utilisé pour la préparation de bière, en lui conférant son goût amer apportée par la lupuline, un mélange de molécules dont l’humulone. Il est également doté de nombreuses propriétés thérapeutiques. Aujourd’hui, on lui reconnaît une action sédative exploitée contre les insomnies et les états anxieux. Elle possède également des propriétés digestives. D’autre part, la présence d’oestrone et d’oestradiol lui confère également des propriétés oestrogéniques.

glandulaires formant une poudre jaune odorante à maturité. Si vous osez frotter entre votre pouce et votre index une de ses feuilles ou tige, vous ne pourrez le confondre avec aucune autre plante, cette sensation rêche de papier de verre est caractéristique ! Le houblon est utilisé pour la préparation de bière, en lui conférant son goût amer apportée par la lupuline, un mélange de molécules dont l’humulone. Il est également doté de nombreuses propriétés thérapeutiques. Aujourd’hui, on lui reconnaît une action sédative exploitée contre les insomnies et les états anxieux. Elle possède également des propriétés digestives. D’autre part, la présence d’oestrone et d’oestradiol lui confère également des propriétés oestrogéniques.

A présent, voyons la valériane officinale. Valeriana officinalis est une plante vivace de la famille des Caprifoliacées.  Elle peut atteindre 2 mètres de hauteur grâce à sa tige creuse mince, cannelée et rigide. Ses feuilles sont en rosette à la base et opposées sur la tige. Elles sont découpées en folioles étroites, dont les bords sont dentés et l’extrémité aiguë. Ses fleurs blanches ou roses à 5 pétales sont disposées en cyme ombelliforme. Le parfum de la valériane officinale est discutable, pour certains plutôt suave, pour d’autres il se rapproche de celui d’urine de chat, à vous de vous faire votre propre avis. C’est notamment grâce à son odeur marquée que vous pourrez la différencier des autres espèces de valériane. Bien connue des pharmaciens, la racine de la valériane est délivrée en tant qu’anti-stress et sédatif dans les états nerveux et les troubles mineurs du sommeil. Également, elle est utilisée comme antispasmodique. Pour l’anecdote, son nom latin issu de « valeo » signifie « être en bonne santé », mais elle est également appelée « herbe aux chats » puisqu’elle a, semble-t-il, le pouvoir d’euphoriser les félins.

Elle peut atteindre 2 mètres de hauteur grâce à sa tige creuse mince, cannelée et rigide. Ses feuilles sont en rosette à la base et opposées sur la tige. Elles sont découpées en folioles étroites, dont les bords sont dentés et l’extrémité aiguë. Ses fleurs blanches ou roses à 5 pétales sont disposées en cyme ombelliforme. Le parfum de la valériane officinale est discutable, pour certains plutôt suave, pour d’autres il se rapproche de celui d’urine de chat, à vous de vous faire votre propre avis. C’est notamment grâce à son odeur marquée que vous pourrez la différencier des autres espèces de valériane. Bien connue des pharmaciens, la racine de la valériane est délivrée en tant qu’anti-stress et sédatif dans les états nerveux et les troubles mineurs du sommeil. Également, elle est utilisée comme antispasmodique. Pour l’anecdote, son nom latin issu de « valeo » signifie « être en bonne santé », mais elle est également appelée « herbe aux chats » puisqu’elle a, semble-t-il, le pouvoir d’euphoriser les félins.

Vous l’avez sûrement déjà croisé avec ses feuilles simples , alternes et agréablement odorantes, présentant 3 à 5 lobes dentés sur le bord. Elles ont comme particularité d’avoir une face inférieure vert pâle parsemée de glandes sécrétrices jaunâtres. Vous aurez peut-être la chance de voir ses fleurs vertes et rougeâtres en

Vous l’avez sûrement déjà croisé avec ses feuilles simples , alternes et agréablement odorantes, présentant 3 à 5 lobes dentés sur le bord. Elles ont comme particularité d’avoir une face inférieure vert pâle parsemée de glandes sécrétrices jaunâtres. Vous aurez peut-être la chance de voir ses fleurs vertes et rougeâtres en  grappe pendante et ses fameux fruits, les cassis sous forme de baies noires surmontées des restes du calice. Ses fruits comestibles très riches en vitamine C et en polyphénols améliorent la microcirculation. Les bourgeons du cassissier sont utilisés en gemmothérapie pour leurs effets anti-inflammatoires, tandis que ses feuilles sont utilisées en phytothérapie pour leurs effets antirhumatismaux et diurétiques. Pour finir, un petit conseil : en cas de piqûre de guêpe, trouver un cassissier à proximité et frotter une feuille sur la piqûre, vous verrez, la douleur sera atténuée.

grappe pendante et ses fameux fruits, les cassis sous forme de baies noires surmontées des restes du calice. Ses fruits comestibles très riches en vitamine C et en polyphénols améliorent la microcirculation. Les bourgeons du cassissier sont utilisés en gemmothérapie pour leurs effets anti-inflammatoires, tandis que ses feuilles sont utilisées en phytothérapie pour leurs effets antirhumatismaux et diurétiques. Pour finir, un petit conseil : en cas de piqûre de guêpe, trouver un cassissier à proximité et frotter une feuille sur la piqûre, vous verrez, la douleur sera atténuée.  Elle est native des zones tempérées d’Europe, d’Asie et d’Afrique du Nord. En l’observant, vous remarquerez ses feuilles fines et très découpées, qui pourraient vous faire penser à des feuilles de persil. Son inflorescence en grappe regroupe de petites fleurs en tube à 4 pétales libres, rose-violacées, plus foncées aux extrémités. Ses fruits sont de toutes petites capsules globuleuses de couleur verte, ouvrez grand les yeux ces fruits ne font que 2 mm ! Pour l’anecdote, la fumeterre doit son nom au fait qu’autrefois, on pensait qu’elle prenait naissance des vapeurs sortant de terre, et non d’une graine. Concernant ses propriétés médicinales, cette plante possède des vertus dépuratives. Elle est en effet capable de réduire ou d’augmenter la sécrétion biliaire selon les besoins de notre organisme. Mais gardez vos précautions, à fortes doses, la fumeterre peut être toxique. Néanmoins, c’est une des rares plantes à alcaloïdes utilisée en phytothérapie.

Elle est native des zones tempérées d’Europe, d’Asie et d’Afrique du Nord. En l’observant, vous remarquerez ses feuilles fines et très découpées, qui pourraient vous faire penser à des feuilles de persil. Son inflorescence en grappe regroupe de petites fleurs en tube à 4 pétales libres, rose-violacées, plus foncées aux extrémités. Ses fruits sont de toutes petites capsules globuleuses de couleur verte, ouvrez grand les yeux ces fruits ne font que 2 mm ! Pour l’anecdote, la fumeterre doit son nom au fait qu’autrefois, on pensait qu’elle prenait naissance des vapeurs sortant de terre, et non d’une graine. Concernant ses propriétés médicinales, cette plante possède des vertus dépuratives. Elle est en effet capable de réduire ou d’augmenter la sécrétion biliaire selon les besoins de notre organisme. Mais gardez vos précautions, à fortes doses, la fumeterre peut être toxique. Néanmoins, c’est une des rares plantes à alcaloïdes utilisée en phytothérapie. Continuons avec l’achillée millefeuille, Achillea millefolium, qui est une plante herbacée vivace de la famille des Astéracées, pouvant atteindre 70 cm de hauteur. Cette plante à tige droite et pubescente se trouve dans les prés, les friches ou les bords de chemin, en Europe, Asie ou Amérique du Nord. Elle possède de nombreuses feuilles découpées en fins segments, d’où son nom de « mille feuilles ». Lorsque vous les froissez entre vos doigts, elles dégagent un parfum camphré.

Cette plante à tige droite et pubescente se trouve dans les prés, les friches ou les bords de chemin, en Europe, Asie ou Amérique du Nord. Elle possède de nombreuses feuilles découpées en fins segments, d’où son nom de « mille feuilles ». Lorsque vous les froissez entre vos doigts, elles dégagent un parfum camphré.  Ses petites fleurs blanches à rosées sont regroupées en capitules, propriétés caractéristique des Astéracées. Les capitules sont eux-mêmes regroupés en corymbe à l’extrémité des tiges. L’achillée était pendant longtemps utilisé pour traiter les plaies et limiter l’infection. Elle apparaît notamment dans la mythologie, lorsque le héros Achille l’utilise pour guérir les blessures du roi des Mysiens. C’est de là que lui vient son nom de genre ! En effet, grâce à son action astringente sur les tissus, elle possède des vertus cicatrisantes. Enfin, vous pouvez également y avoir recours en cas de règles douloureuses par voie orale, car elle a la capacité de soulager les douleurs du cycle menstruel. Elle est également conseillée contre les troubles dyspeptiques et pour faciliter la digestion.

Ses petites fleurs blanches à rosées sont regroupées en capitules, propriétés caractéristique des Astéracées. Les capitules sont eux-mêmes regroupés en corymbe à l’extrémité des tiges. L’achillée était pendant longtemps utilisé pour traiter les plaies et limiter l’infection. Elle apparaît notamment dans la mythologie, lorsque le héros Achille l’utilise pour guérir les blessures du roi des Mysiens. C’est de là que lui vient son nom de genre ! En effet, grâce à son action astringente sur les tissus, elle possède des vertus cicatrisantes. Enfin, vous pouvez également y avoir recours en cas de règles douloureuses par voie orale, car elle a la capacité de soulager les douleurs du cycle menstruel. Elle est également conseillée contre les troubles dyspeptiques et pour faciliter la digestion.

Le ginkgo, Ginkgo biloba, est un arbre dioïque de la famille des Ginkgoacées pouvant atteindre 30 mètres de hauteur. Originaire de Chine où il existe depuis plus de 150 millions d’années, le ginkgo est très résistant à la pollution. Planté autour des temples bouddhistes, c’est un arbre préservé depuis toujours. En observant ses feuilles, vous remarquerez qu’elles sont uniques, avec leur forme d’éventail échancré en deux lobes au sommet, d’où son nom « biloba ». Remplis de nervures partant toutes du pétiole, à ramification dichotomique, elles naviguent entre une couleur vert tendre au printemps, puis vert plus foncé en été, jusqu’à un jaune d’or incroyable en automne qui lui a valu le nom d’« arbre aux 40 écus » . Si vous vous approchez d’un arbre femelle, vous verrez des sphères charnues jaunâtre ressemblant à des mirabelles, qui ornent ses branches, et dont la pulpe irritante pour la peau dégage une odeur rance très désagréable. Mais rassurez-vous, vous ne serez pas confronté à ce terrible parfum dans le jardin … car il s’agit d’un arbre mâle ! En revanche, vous y apercevrez peut-être des chatons d’étamines jaunâtre. Il y a des arbres femelles pas loin du jardin, allez faire un tour rue Promenade Léa et Napoléon Bullukian. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ses sphères ne sont pas ses fruits, mais ses ovules. Justement, « gingko » signifie « abricot d’argent », en référence à ces derniers. Le gingko fait partie intégrante de la médecine chinoise depuis bien des années, il est utilisé chez les personnes âgées en cas de confusion, et de problèmes de mémoire, notamment grâce à sa composition en flavonoïdes et ginkgolides. À la fois toniques et protecteurs vasculaires, ces composés ont des effets vasodilatateurs. L’utilisation du ginkgo et ses bienfaits perdure dans le temps, et 2000 tonnes de feuilles sont actuellement produites dans le bordelais à des fins médicinales. Mais attention, les feuilles de ginkgo ne sont jamais prises en infusion en automédication, seuls des extraits standardisés pourvus d’une autorisation de mise sur le marché seront conseillés par le pharmacien ou prescrits par le médecin.

Le petit houx, Ruscus aculeatus, est un sous-arbrisseau de la famille des Asparagacées, pas plus haut que 80 cm avec des tiges dressées rigides.  Ses « feuilles » sont vert foncé, simples , petites, rigides et dures, avec une extrémité pointue et piquante. En réalité, ce sont des fausses feuilles, aussi appelées « cladode » qui sont des rameaux transformés remplaçant les feuilles réduites à des petites écailles. D’ailleurs, regardez où sont les fleurs : elles sont insérées sur ces cladodes, tout comme les fruits, qui sont des baies rouge à maturité. Vous ne verrez jamais les fleurs et fruits pousser sur de vraies feuilles chez d’autres plantes, ce qui montre bien ici que nous avons à faire à de fausses feuilles ! Le petit houx se trouve principalement dans les sous-bois ou sur des terrains pas trop acides pouvant être rocailleux, incultes ou secs. Les rhizomes et racines de cette plante sont utilisés dans le traitement des crises hémorroïdaires grâce à leurs propriétés vasotoniques. Ses propriétés anti-inflammatoires, anti-œdémateuses et veinotoniques démontrées sont valorisées dans son emploi en cas d’insuffisance veineuse, jambes lourdes, thromboses, phlébites, ou crampes nocturnes des mollets.

Ses « feuilles » sont vert foncé, simples , petites, rigides et dures, avec une extrémité pointue et piquante. En réalité, ce sont des fausses feuilles, aussi appelées « cladode » qui sont des rameaux transformés remplaçant les feuilles réduites à des petites écailles. D’ailleurs, regardez où sont les fleurs : elles sont insérées sur ces cladodes, tout comme les fruits, qui sont des baies rouge à maturité. Vous ne verrez jamais les fleurs et fruits pousser sur de vraies feuilles chez d’autres plantes, ce qui montre bien ici que nous avons à faire à de fausses feuilles ! Le petit houx se trouve principalement dans les sous-bois ou sur des terrains pas trop acides pouvant être rocailleux, incultes ou secs. Les rhizomes et racines de cette plante sont utilisés dans le traitement des crises hémorroïdaires grâce à leurs propriétés vasotoniques. Ses propriétés anti-inflammatoires, anti-œdémateuses et veinotoniques démontrées sont valorisées dans son emploi en cas d’insuffisance veineuse, jambes lourdes, thromboses, phlébites, ou crampes nocturnes des mollets.

La bourdaine, Frangula alnus, est un arbuste non épineux de la famille des Rhamnacées, variant entre 2 et 5 mètres de haut. On la retrouve au sein des bois, des haies, des terrains humides et ombragés, en Europe et en Asie occidentale. Approchez-vous de son écorce, et vous remarquerez sa couleur typique brune/violacée parsemée de lenticelles blanches, plus ou moins allongées. La couleur de la face interne de l’écorce est rougeâtre. Quant à ses feuilles simples , elles sont entières à bord lisse, ovales, luisantes et pétiolées avec une insertion alterne. Elles possèdent une nervure principale, avec de chaque côté des nervures secondaires pennées et droites presque parallèles. Ces nervures sont davantage saillantes sur la face inférieure de la feuille. Grâce à ses caractéristiques, lenticelles et nervures, vous avez désormais la capacité de la différencier du nerprun une autre Rhamnacées, sans lenticelle, à nervures courbes et tige épineuse. Les petites fleurs de la bourdaine sont de type 5, blanche verdâtre , disposées en bouquet à l’aisselle des feuilles. Ses fruits, également à la base des feuilles, sont des drupes vertes puis rouge et enfin noires à maturité. Mais prenez garde, contrairement à leur apparence appétissante, ses fruits ne sont pas comestibles ! L’écorce de la bourdaine est reconnue comme étant un remède contre les constipations, grâce aux propriétés laxatives de ses anthraquinones. Mais attention, selon la dose utilisée, elle peut être laxative, voire purgative drastique irritante. À savoir : uniquement son écorce séchée est employée. En effet, l’écorce à l’état frais est toxique et peut provoquer des coliques et des vomissements. Cette plante est déconseillée chez les patients prenant des médicaments cardiotoniques, ou ceux ayant des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.

Passons désormais au millepertuis, Hypericum perforatum, qui est une plante herbacée vivace à tige devenant raide de la famille des Hypéricacées. Il est trouvé dans les lieux secs, en bord de chemins, en Europe, en Asie occidentale, en Afrique et en Amérique du Nord. Penchez-vous, et appréciez la particularité de sa tige verte et rougeâtre, dressée avec deux lignes saillantes longitudinales. Ses feuilles sont opposées , ovales et sessiles. En orientant l’une de ses feuilles vers la lumière, vo us pourriez croire qu’elle est percée de “mille trous”, d’où son nom. En réalité, ce ne sont pas des trous, mais des poches sécrétrices transparentes. De plus, les feuilles sont parsemées de points noirs, qui sont des glandes remplies d’hypéricine. Fleuri en une cyme terminale, le millepertuis porte des fleurs jaune vif, à 5 pétales et 3 faisceaux de longues étamines. Après avoir pressé une fleur sur votre pouce, vous verrez ce dernier tâcher d’un liquide pourpre. Autrefois considérée comme une plante bénie, l’histoire raconte que sa seule odeur parvenait à chasser les mauvais esprits, ce qui lui a valu son autre nom vernaculaire de « chasse-diable ». Elle possède différentes indications dans les pharmacopées : en usage externe, il peut être utilisé, grâce à ses bienfaits cicatrisants sur les plaies et brûlures, cependant attention aux risques de réactions de photosensibilisation. Il ne doit pas être utilisé avant une exposition au soleil. Par voie orale, il est indiqué dans le traitement des dépressions mineures par l’action de l’hyperforine. D’ailleurs, son action sur les dépressions légères à modérées est très reconnue en Allemagne où elle est remboursée par la sécurité sociale. Son emploi doit cependant être contrôlé, étant un inducteur enzymatique, il peut donner lieu à de nombreuses interactions médicamenteuses.

us pourriez croire qu’elle est percée de “mille trous”, d’où son nom. En réalité, ce ne sont pas des trous, mais des poches sécrétrices transparentes. De plus, les feuilles sont parsemées de points noirs, qui sont des glandes remplies d’hypéricine. Fleuri en une cyme terminale, le millepertuis porte des fleurs jaune vif, à 5 pétales et 3 faisceaux de longues étamines. Après avoir pressé une fleur sur votre pouce, vous verrez ce dernier tâcher d’un liquide pourpre. Autrefois considérée comme une plante bénie, l’histoire raconte que sa seule odeur parvenait à chasser les mauvais esprits, ce qui lui a valu son autre nom vernaculaire de « chasse-diable ». Elle possède différentes indications dans les pharmacopées : en usage externe, il peut être utilisé, grâce à ses bienfaits cicatrisants sur les plaies et brûlures, cependant attention aux risques de réactions de photosensibilisation. Il ne doit pas être utilisé avant une exposition au soleil. Par voie orale, il est indiqué dans le traitement des dépressions mineures par l’action de l’hyperforine. D’ailleurs, son action sur les dépressions légères à modérées est très reconnue en Allemagne où elle est remboursée par la sécurité sociale. Son emploi doit cependant être contrôlé, étant un inducteur enzymatique, il peut donner lieu à de nombreuses interactions médicamenteuses.

La rhubarbe est classée au sein de la famille des Polygonacées et appartient au genre Rheum. Dans ce genre il existe différentes espèces médicinales dont Rheum palmatum et Rheum officinale, toutes utilisées pour les mêmes propri étés. Cette plante vivace est originaire de Chine et du Tibet.

étés. Cette plante vivace est originaire de Chine et du Tibet.  Ses énormes feuilles amples, palmées et dotées d’un long pétiole rosé à rouge et charnu lui donnent un aspect de touffe épaisse. Au sommet des tiges, nous pouvons apercevoir ses fleurs en panicules. Ses propriétés médicinales sont multiples. Les racines sont connues comme étant soit laxatives soit antidiarrhéiques en fonction de la dose utilisée. Les propriétés sont liées à ses anthraquinones, comme pour la bourdaine. Elles présentent donc toutes deux les mêmes contre-indications. Attention à ne pas la confondre avec la rhubarbe des jardins (Rheum rhaponticum) dont on consomme les pétioles des feuilles en tarte ou en confiture, un régal ! Mais la racine de cette espèce ne contient que de faibles quantités d’anthraquinones et n’est donc pas médicinale.

Ses énormes feuilles amples, palmées et dotées d’un long pétiole rosé à rouge et charnu lui donnent un aspect de touffe épaisse. Au sommet des tiges, nous pouvons apercevoir ses fleurs en panicules. Ses propriétés médicinales sont multiples. Les racines sont connues comme étant soit laxatives soit antidiarrhéiques en fonction de la dose utilisée. Les propriétés sont liées à ses anthraquinones, comme pour la bourdaine. Elles présentent donc toutes deux les mêmes contre-indications. Attention à ne pas la confondre avec la rhubarbe des jardins (Rheum rhaponticum) dont on consomme les pétioles des feuilles en tarte ou en confiture, un régal ! Mais la racine de cette espèce ne contient que de faibles quantités d’anthraquinones et n’est donc pas médicinale.

Merci de votre attention, nous espérons que cette visite vous aura plu. Pour poursuivre votre balade, d’autres visites sont à votre disposition. Pour plus d’informations vous pouvez consulter l’onglet “les bases en botaniques”. Si certains mots utilisés ne vous semblent pas clairs, vous pouvez vous référer au lexique. Alors, avez-vous tout compris ? Pour le savoir, rendez-vous dans notre rubrique “pour réviser”

Maintenant je veux tester mes connaissances !