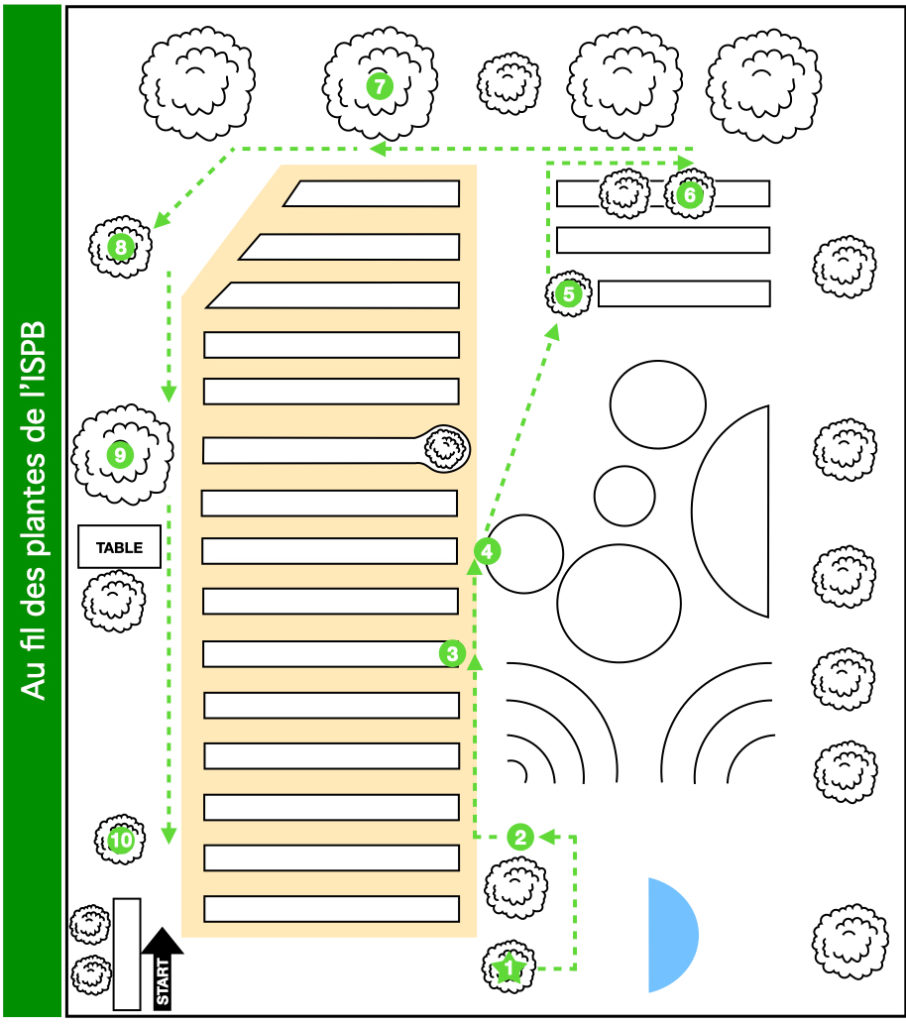

Les arbres

- Thuja occidentalis (1)

- Berberis aquifolium (2)

- Lycium barbarum (3)

- Sambucus nigra (4)

- Cupressus sempervirens (5)

- Arbutus unedo (6)

- Tilia platyphyllos (7)

- Taxus baccata (8)

- Aesculus hippocastanum (9)

- Ligustrum vulgare (10)

Script

Bonjour, et bienvenue dans cette visite au sein du jardin botanique de l’ISPB à la découverte des arbres. Pour en profiter pleinement, nous vous conseillons de mettre la visite sur pause à chaque fois que vous entendrez le son « DING », le temps de vous rendre à la prochaine plante, en suivant le plan. Alors ouvrez grand vos oreilles, préparez vos sens, nous serons vos guides pour cette balade au fil des plantes !

Pour la première plante de cette visite, commençons avec le thuya, Thuja occidentalis de la famille des Cupressacées. Cet arbre originaire d’Amérique du Nord peut atteindre 8 à 10 mètres de hauteur. En vous approchant, vous pourrez observer que ces feuilles persistantes en écailles sont disposées de manière opposée sur des rameaux aplatis vert foncé sur le dessus et vert-jaunâtre en dessous. Les cônes juvéniles mâles et femelles apparaîtront à l’extrémité des rameaux en fin d’hiver voir au début de printemps. Les cônes femelles deviendront ovoïdes vert-jaunâtre puis brunâtre à maturité lorsqu’ils s’ouvriront. A partir des rameaux on pourra extraire une huile essentielle qui possède des propriétés antibactériennes mais elle est aussi caustique et irritante. Par voie orale, elle conduit à des intoxications graves car elle renferme de la thuyone qui est toxique. Le thuya n’est plus utilisé qu’en homéopathie sous forme de teinture mère diluée.

En vous approchant, vous pourrez observer que ces feuilles persistantes en écailles sont disposées de manière opposée sur des rameaux aplatis vert foncé sur le dessus et vert-jaunâtre en dessous. Les cônes juvéniles mâles et femelles apparaîtront à l’extrémité des rameaux en fin d’hiver voir au début de printemps. Les cônes femelles deviendront ovoïdes vert-jaunâtre puis brunâtre à maturité lorsqu’ils s’ouvriront. A partir des rameaux on pourra extraire une huile essentielle qui possède des propriétés antibactériennes mais elle est aussi caustique et irritante. Par voie orale, elle conduit à des intoxications graves car elle renferme de la thuyone qui est toxique. Le thuya n’est plus utilisé qu’en homéopathie sous forme de teinture mère diluée.

À présent, voici le mahonia, Berberis aquifolium, un arbrisseau de la famille des Berbéridacées. Le mahonia possède des feuilles alternes,  persistantes, composées imparipennées, avec 5 à 7 folioles

persistantes, composées imparipennées, avec 5 à 7 folioles sessiles et dont le bord denté est piquant. Ces feuilles coriaces sont vert sombre et brillantes mais rougissent quand vient l’automne. Si vous venez entre mars et mai vous aurez la chance de voir ses fleurs jaune d’or en grappes denses dressées qui sentent bon le miel. Les fleurs laisseront place ensuite aux fruits, des petites baies bleu-noir toujours en grappe pendantes. Toute la plante, sauf le fruit, contient un alcaloïde peu toxique, la berbérine. Les fruits ne peuvent se consommer qu’à maturité et en raison de leur amertume on préfèrera les consommer cuits dans des préparations telles que des confitures ou de l’eau de vie dont le goût se rapprochera de celui du cassis.

sessiles et dont le bord denté est piquant. Ces feuilles coriaces sont vert sombre et brillantes mais rougissent quand vient l’automne. Si vous venez entre mars et mai vous aurez la chance de voir ses fleurs jaune d’or en grappes denses dressées qui sentent bon le miel. Les fleurs laisseront place ensuite aux fruits, des petites baies bleu-noir toujours en grappe pendantes. Toute la plante, sauf le fruit, contient un alcaloïde peu toxique, la berbérine. Les fruits ne peuvent se consommer qu’à maturité et en raison de leur amertume on préfèrera les consommer cuits dans des préparations telles que des confitures ou de l’eau de vie dont le goût se rapprochera de celui du cassis.

Pour continuer, voici le lyciet commun, Lycium barbarum, de la famille des Solanacées. Cet arbrisseau originaire de Chine, peut atteindre 1 à 3 mètres de hauteur et possède des feuilles alternes ovales-allongées entières d’un vert grisâtre.  En venant à la mi-mai vous pourrez observer ses fleurs en entonnoir à 5 pétales soudés à la base formant comme une étoile et dont la corolle est pourpre-violacées puis brunâtre lorsqu’elle vieillit. Ces fruits sont des baies ovoïdes allongées rouges et brillantes à maturité. Le calice persistant reste visible à la base du fruit. Les fruits mûrs séchés de lyciet sont bien connus sous le nom de “baies de Goji”. Riche en antioxydants, vitamines (dont notamment la vitamine C), caroténoïdes et autres oligo-éléments, ces baies sont réputées être stimulantes des défenses immunitaires et antivirales. Attention toutefois, il existe plusieurs espèces de lyciets et leurs fruits ne sont pas tous comestibles !

En venant à la mi-mai vous pourrez observer ses fleurs en entonnoir à 5 pétales soudés à la base formant comme une étoile et dont la corolle est pourpre-violacées puis brunâtre lorsqu’elle vieillit. Ces fruits sont des baies ovoïdes allongées rouges et brillantes à maturité. Le calice persistant reste visible à la base du fruit. Les fruits mûrs séchés de lyciet sont bien connus sous le nom de “baies de Goji”. Riche en antioxydants, vitamines (dont notamment la vitamine C), caroténoïdes et autres oligo-éléments, ces baies sont réputées être stimulantes des défenses immunitaires et antivirales. Attention toutefois, il existe plusieurs espèces de lyciets et leurs fruits ne sont pas tous comestibles !

Il possède de grandes feuilles opposées, composées imparipennées avec 5 à 7 folioles ovales à bord denté. Lors de sa floraison, de mai à juin, vous pourrez observer de nombreuses petites fleurs blanches à 5 pétales groupées en large corymbe. Approchez-vous et vous pourrez profiter de leur parfum intense.

Il possède de grandes feuilles opposées, composées imparipennées avec 5 à 7 folioles ovales à bord denté. Lors de sa floraison, de mai à juin, vous pourrez observer de nombreuses petites fleurs blanches à 5 pétales groupées en large corymbe. Approchez-vous et vous pourrez profiter de leur parfum intense.  Les fleurs laisseront place aux fruits, des petites baies rondes noires luisantes qui seront tournés vers le sol. Cette information peut vous paraître futile, mais détrompez-vous ! Car son cousin le sureau hièble, Sambucus ebulus, qui est toxique lui ressemble beaucoup et pour les différencier, vous l’aurez deviné, il faut regarder les fruits qui seront tournés vers le ciel pour ce dernier. De plus, ce n’est pas un arbuste mais une grande herbacée ! Alors maintenant, vous ne pouvez plus vous tromper ! Il est important de ne pas les mélanger car si l’un est toxique, l’autre peut être utilisé pour des préparations (confitures, sirops, gâteaux…). Avant de passer à la prochaine plante laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Sambucus vient du grec sambûke, qui est un instrument de musique des Anciens proche de la flûte. Vous vous demandez quel est le rapport avec notre arbuste ? Et bien figurez-vous que le sureau possède des rameaux dont la moelle molle peut facilement se retirer ce qui permet de créer des tubes et donc des flûtes !

Les fleurs laisseront place aux fruits, des petites baies rondes noires luisantes qui seront tournés vers le sol. Cette information peut vous paraître futile, mais détrompez-vous ! Car son cousin le sureau hièble, Sambucus ebulus, qui est toxique lui ressemble beaucoup et pour les différencier, vous l’aurez deviné, il faut regarder les fruits qui seront tournés vers le ciel pour ce dernier. De plus, ce n’est pas un arbuste mais une grande herbacée ! Alors maintenant, vous ne pouvez plus vous tromper ! Il est important de ne pas les mélanger car si l’un est toxique, l’autre peut être utilisé pour des préparations (confitures, sirops, gâteaux…). Avant de passer à la prochaine plante laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Sambucus vient du grec sambûke, qui est un instrument de musique des Anciens proche de la flûte. Vous vous demandez quel est le rapport avec notre arbuste ? Et bien figurez-vous que le sureau possède des rameaux dont la moelle molle peut facilement se retirer ce qui permet de créer des tubes et donc des flûtes ! Le cyprès, Cupressus sempervirens, famille des Cupressacées, est un arbre poussant tout en hauteur comme une colonne et qui peut vivre jusqu’à 500 ans. Ses feuilles sont persistantes en petites écailles triangulaires appliquées sur les rameaux et sont toujours vertes. D’ailleurs, c’est de là que vient son nom, en effet, « semper » pour toujours et « virens » pour vert ! Il est originaire du Moyen-Orient mais est retrouvé dans tout le bassin méditerranéen dès l’antiquité, où il servait de brise-vent. Ces organes reproducteurs ne sont pas portés par des fleurs mais par des cônes qui peuvent être mâles ou femelles mais retrouvés sur le même arbre. On parle donc d’espèce monoïque. Les cônes femelles ligneux et globuleux, plus grands que les cônes mâles, sont riches en tanin et sont utilisés dans l’insuffisance veineuse et pour lutter contre les hémorroïdes. Le cyprès est aujourd’hui très commun dans nos régions, où il est notamment devenu l’emblème de la Provence mais on le retrouve aussi planté près des cimetières car dans la culture il s’élance vers le ciel comme une prière. En revanche, si vous avez des problèmes d’allergies aux pollens, prenez garde de ne pas trop vous approcher de lui en mars, avril et mai car il produit une très grande quantité de pollens allergisant !

Ces organes reproducteurs ne sont pas portés par des fleurs mais par des cônes qui peuvent être mâles ou femelles mais retrouvés sur le même arbre. On parle donc d’espèce monoïque. Les cônes femelles ligneux et globuleux, plus grands que les cônes mâles, sont riches en tanin et sont utilisés dans l’insuffisance veineuse et pour lutter contre les hémorroïdes. Le cyprès est aujourd’hui très commun dans nos régions, où il est notamment devenu l’emblème de la Provence mais on le retrouve aussi planté près des cimetières car dans la culture il s’élance vers le ciel comme une prière. En revanche, si vous avez des problèmes d’allergies aux pollens, prenez garde de ne pas trop vous approcher de lui en mars, avril et mai car il produit une très grande quantité de pollens allergisant !

L’arbousier, Arbutus unedo, famille des Ericacées, est aussi surnommé “l’arbre aux fraises” en raison de la forme des fruits qu’il porte. C’est un arbre originaire du bassin méditerranéen que vous pourrez facilement reconnaître à la fois grâce à son écorce rouge-orangé lisse, mais aussi grâce à ces feuilles simples vert foncé, dentées, coriaces et persistantes toute l’année. Ces fleurs ont 5 pétales formant une corolle en grelots blanc-verdâtre et elles sont regroupées en grappe tombantes. Tandis que ses fruits sont de grosses sphères vertes qui deviennent ensuite jaunes-orangées et enfin rouge à maturité dont la surface est granuleuse, un peu comme des fraises ! Vous

coriaces et persistantes toute l’année. Ces fleurs ont 5 pétales formant une corolle en grelots blanc-verdâtre et elles sont regroupées en grappe tombantes. Tandis que ses fruits sont de grosses sphères vertes qui deviennent ensuite jaunes-orangées et enfin rouge à maturité dont la surface est granuleuse, un peu comme des fraises ! Vous  l’aurez donc compris, ces fruits sont comestibles mais leur chair est molle, un peu farineuse et avec beaucoup de petits pépins donc on les utilisera plutôt dans des préparations telles que des glaces, confitures, sirops ou liqueurs. De plus, ils ont des propriétés diurétiques et astringentes, nous vous déconseillons donc d’en consommer trop. Enfin, laissez-moi vous raconter qu’au cours du XIXème siècle, les révolutionnaires italiens prirent l’arbousier comme emblème : ses feuilles sont vertes, ses fleurs blanches et ses fruits rouges, tout comme leur drapeau ! D’autre part, l’arbousier accompagné d’un ours sont les symboles héraldiques de la ville de Madrid apparaissant sur son drapeau, son blason et sous forme d’une statue de bronze de 4 m de haut sur la place de la Puerta del Sol dans Madrid !

l’aurez donc compris, ces fruits sont comestibles mais leur chair est molle, un peu farineuse et avec beaucoup de petits pépins donc on les utilisera plutôt dans des préparations telles que des glaces, confitures, sirops ou liqueurs. De plus, ils ont des propriétés diurétiques et astringentes, nous vous déconseillons donc d’en consommer trop. Enfin, laissez-moi vous raconter qu’au cours du XIXème siècle, les révolutionnaires italiens prirent l’arbousier comme emblème : ses feuilles sont vertes, ses fleurs blanches et ses fruits rouges, tout comme leur drapeau ! D’autre part, l’arbousier accompagné d’un ours sont les symboles héraldiques de la ville de Madrid apparaissant sur son drapeau, son blason et sous forme d’une statue de bronze de 4 m de haut sur la place de la Puerta del Sol dans Madrid !

Le tilleul, Tilia platyphyllos, est un arbre Européen et du nord de l’Asie appartenant à la famille des Malvacées. Il peut vivre jusqu’à 1000 ans et faire jusqu’à 35 m de hauteur. Très commun dans nos régions vous l’aurez sûrement déjà croisé avec ses feuilles alternes vert foncé dessus et vert plus clair dessous . Elles sont en forme de cœur et dentées sur le bord. Au mois de juin-juillet, vous pourrez observer ses fleurs jaune pâle, regroupées sous une longue bractée et qui sont très odorantes, les abeilles en sont friandes ! Ses fruits secs sont des petites sphères duveteuses qui contiennent une unique graine. Vous pouvez dès à présent retenir que “dans le tille

. Elles sont en forme de cœur et dentées sur le bord. Au mois de juin-juillet, vous pourrez observer ses fleurs jaune pâle, regroupées sous une longue bractée et qui sont très odorantes, les abeilles en sont friandes ! Ses fruits secs sont des petites sphères duveteuses qui contiennent une unique graine. Vous pouvez dès à présent retenir que “dans le tille ul, tout se recueille !”. En effet, ces écorces ont longtemps servi à faire des cordages pour les bateaux, son bois était utilisé pour la fabrication de petits objets, tels que des crayons, jouets pour enfant ou des touches de piano. Une fois brûlé, on utilisait le charbon pour faire de la poudre à canon et enfin ses fleurs sont très connues pour avoir des propriétés antispasmodiques et calmantes. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui on retrouve beaucoup de tisane à base de tilleul favorisant l’endormissement.

ul, tout se recueille !”. En effet, ces écorces ont longtemps servi à faire des cordages pour les bateaux, son bois était utilisé pour la fabrication de petits objets, tels que des crayons, jouets pour enfant ou des touches de piano. Une fois brûlé, on utilisait le charbon pour faire de la poudre à canon et enfin ses fleurs sont très connues pour avoir des propriétés antispasmodiques et calmantes. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui on retrouve beaucoup de tisane à base de tilleul favorisant l’endormissement.

L’if, Taxus baccata, est un arbre de la famille des Taxacées pouvant vivre jusqu’à 1500 ans. En vous approchant vous pourrez observer que son tronc est couvert d’écorce brun-rougeâtre. C’est une espèce dioïque : sur le plant mâle vous pourrez observer des petits cônes jaunâtres produisant le pollen tandis que sur le plant femelle vous verrez une arille rouge et charnue, à l’intérieur de laquelle se trouve une grosse graine noire. À présent, regardez ses feuilles. Ce sont des aiguilles persistantes linéaires et non piquantes. Si vous les regardez par le dessus vous constaterez qu’elles sont vert foncé et luisantes, mais en les retournant elles ont une couleur vert-jaunâtre mate. Cette propriété permet de le différencier du sapin blanc, Abies alba, qui, sur la face inférieure des aiguilles, possède 2 bandes blanches parallèles. Il est utile de bien identifier l’if car ce dernier est toxique, sauf l’arille dont il ne faudra surtout pas mâcher la graine qui elle est très toxique. Il porte ainsi bien son nom Taxus qui fait penser à “tox” pour toxique. Ce dernier était ainsi utilisé auparavant pour empoisonner les pointes de flèches lors de la chasse provoquant ainsi des troubles digestifs, nerveux, respiratoires et cardiaques sur la proie. Enfin, si nous vous parlons de l’if nous somme obligées de vous parler du taxol qui est une molécule utilisée comme anticancéreux. Ce composé était initialement extrait des écorces de l’If du pacifique, Taxus brevifolia, mais il fallait abattre 7 à 10 arbres centenaires pour traiter un seul malade. C’est alors que le pharmacien français, Pierre Potier, réussit à utiliser les feuilles de Taxus baccata, qui sont une ressource durable, pour en extraire un précurseur permettant dorénavant de produire le taxol et un autre dérivé actif, le taxotère, par hémi-synthèse.

à l’intérieur de laquelle se trouve une grosse graine noire. À présent, regardez ses feuilles. Ce sont des aiguilles persistantes linéaires et non piquantes. Si vous les regardez par le dessus vous constaterez qu’elles sont vert foncé et luisantes, mais en les retournant elles ont une couleur vert-jaunâtre mate. Cette propriété permet de le différencier du sapin blanc, Abies alba, qui, sur la face inférieure des aiguilles, possède 2 bandes blanches parallèles. Il est utile de bien identifier l’if car ce dernier est toxique, sauf l’arille dont il ne faudra surtout pas mâcher la graine qui elle est très toxique. Il porte ainsi bien son nom Taxus qui fait penser à “tox” pour toxique. Ce dernier était ainsi utilisé auparavant pour empoisonner les pointes de flèches lors de la chasse provoquant ainsi des troubles digestifs, nerveux, respiratoires et cardiaques sur la proie. Enfin, si nous vous parlons de l’if nous somme obligées de vous parler du taxol qui est une molécule utilisée comme anticancéreux. Ce composé était initialement extrait des écorces de l’If du pacifique, Taxus brevifolia, mais il fallait abattre 7 à 10 arbres centenaires pour traiter un seul malade. C’est alors que le pharmacien français, Pierre Potier, réussit à utiliser les feuilles de Taxus baccata, qui sont une ressource durable, pour en extraire un précurseur permettant dorénavant de produire le taxol et un autre dérivé actif, le taxotère, par hémi-synthèse.

Le Marronnier d’Inde, Aesculus hippocastanum, est un arbre appartenant à la famille des Sapindacées, originaire non pas de l’Inde mais des forêts des Balkans et de la Turquie. Bien connu des enfants dans les cours d’école, il possède des feuilles palmées composées de 5 à 7 folioles avec un long pétiole. À partir du mois d’avril, il se pare de magnifiques fleurs en grappe dressées, blanches tâchées de rouge ou de jaune.

palmées composées de 5 à 7 folioles avec un long pétiole. À partir du mois d’avril, il se pare de magnifiques fleurs en grappe dressées, blanches tâchées de rouge ou de jaune.  Son fruit est une grosse capsule verte et épineuse contenant une grosse graine brune luisante avec une tâche plus claire qu’on appelle communément “un marron d’Inde”. Attention à ne pas le confondre avec la châtaigne, le marron d’Inde lui n’est pas comestible ! Par contre, il est médicinal : des extraits de graines et d’écorce de tige sont utilisés en pharmacie pour leur propriétés veinotoniques. Vous aurez peut-être aussi déjà entendu le surnom de “châtaigne de cheval” pour désigner sa graine car selon son usage traditionnel en Turquie puis en Europe on l’utilisait en petite quantité pour donner du tonus aux chevaux. Si vous retenez cette anecdote, vous pourrez retenir plus facilement son nom latin avec le préfixe “hippo” qui signifie cheval et « kastanon » châtaigne. D’autre part, Linné a dédié cet arbre à Esculape, dieu gréco-romain de la médecine, en lui donnant le nom de genre « Aesculus ».

Son fruit est une grosse capsule verte et épineuse contenant une grosse graine brune luisante avec une tâche plus claire qu’on appelle communément “un marron d’Inde”. Attention à ne pas le confondre avec la châtaigne, le marron d’Inde lui n’est pas comestible ! Par contre, il est médicinal : des extraits de graines et d’écorce de tige sont utilisés en pharmacie pour leur propriétés veinotoniques. Vous aurez peut-être aussi déjà entendu le surnom de “châtaigne de cheval” pour désigner sa graine car selon son usage traditionnel en Turquie puis en Europe on l’utilisait en petite quantité pour donner du tonus aux chevaux. Si vous retenez cette anecdote, vous pourrez retenir plus facilement son nom latin avec le préfixe “hippo” qui signifie cheval et « kastanon » châtaigne. D’autre part, Linné a dédié cet arbre à Esculape, dieu gréco-romain de la médecine, en lui donnant le nom de genre « Aesculus ».

En le regardant attentivement, vous pourrez observer sa tige avec son écorce brun-grisâtre. Ses feuilles opposées, entières, lancéolées, coriaces et vertes se tâchent de rouge-violacées, à l’approche de l’hiver.

En le regardant attentivement, vous pourrez observer sa tige avec son écorce brun-grisâtre. Ses feuilles opposées, entières, lancéolées, coriaces et vertes se tâchent de rouge-violacées, à l’approche de l’hiver. Si vous venez au mois de juin-juillet, nous vous invitons à humer ses fleurs blanches à 4 pétales très odorantes, qui sont regroupées en petites grappes terminales comme le Lilas, qui appartient d’ailleurs à la même famille. Ses fruits sont des petites baies noires à pulpe rougeâtre au goût amer et désagréable. D’ailleurs, attention, nous vous déconseillons d’en goûter car au-delà de leur mauvais goût, ils sont surtout toxiques et peuvent provoquer des troubles digestifs, rénaux et/ou nerveux.

Merci de votre attention, nous espérons que cette visite vous aura plu. Pour poursuivre votre balade, d’autres visites sont à votre disposition. Pour plus d’informations vous pouvez consulter l’onglet “les bases en botaniques”. Si certains mots utilisés ne vous semblent pas clairs, vous pouvez vous référer au lexique. Alors, avez-vous tout compris ? Pour le savoir, rendez-vous dans notre rubrique “pour réviser”

Si vous venez au mois de juin-juillet, nous vous invitons à humer ses fleurs blanches à 4 pétales très odorantes, qui sont regroupées en petites grappes terminales comme le Lilas, qui appartient d’ailleurs à la même famille. Ses fruits sont des petites baies noires à pulpe rougeâtre au goût amer et désagréable. D’ailleurs, attention, nous vous déconseillons d’en goûter car au-delà de leur mauvais goût, ils sont surtout toxiques et peuvent provoquer des troubles digestifs, rénaux et/ou nerveux.

Merci de votre attention, nous espérons que cette visite vous aura plu. Pour poursuivre votre balade, d’autres visites sont à votre disposition. Pour plus d’informations vous pouvez consulter l’onglet “les bases en botaniques”. Si certains mots utilisés ne vous semblent pas clairs, vous pouvez vous référer au lexique. Alors, avez-vous tout compris ? Pour le savoir, rendez-vous dans notre rubrique “pour réviser”