Bases en botanique

Sommaire

Sommaire

a. Organisme autotrophe

b. La cellule végétale

c. Les tissus végétaux et la multiplication

d. L'immobilisme

a. Morphologie générale d'une plante

b. Morphologie des feuilles

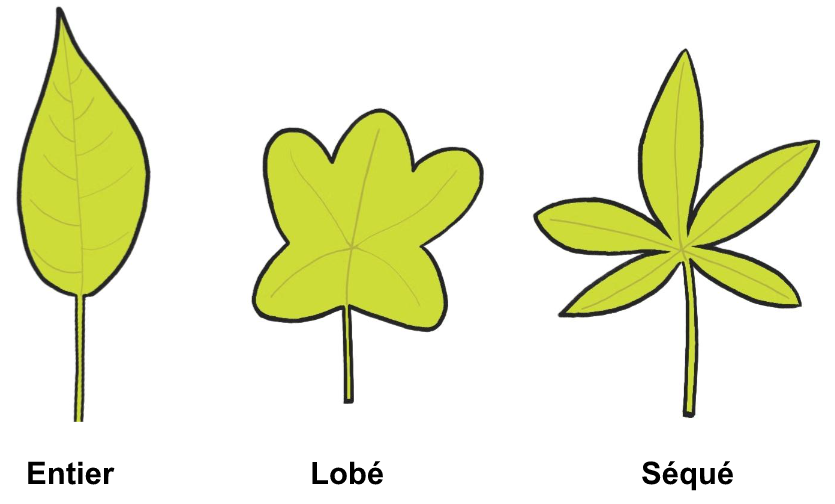

1) Forme du limbe

2) Nervure de la feuille

3) Phyllotaxie

c. Les fleurs

1) Morphologie de la fleur

2) Forme de la corolle

3) L'androcée

4) Le gynécée ou pistil

5) Représentations symboliques de la fleur

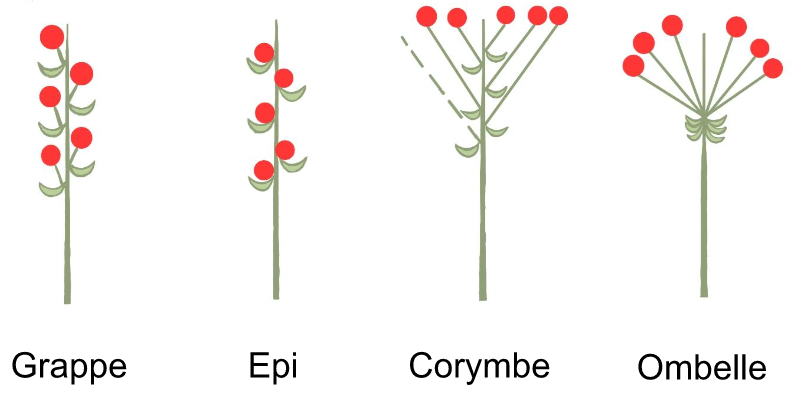

d. Les inflorescences

1) Les inflorescences indéfinies

2) Les inflorescences définies

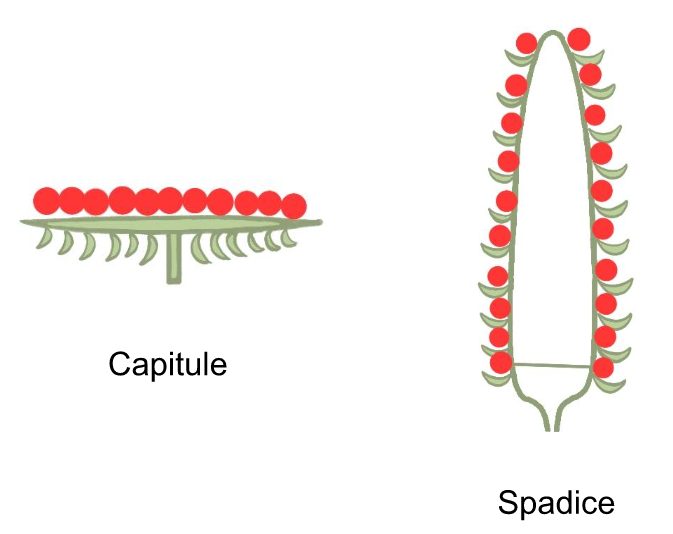

3) Les receptacles d'involucres

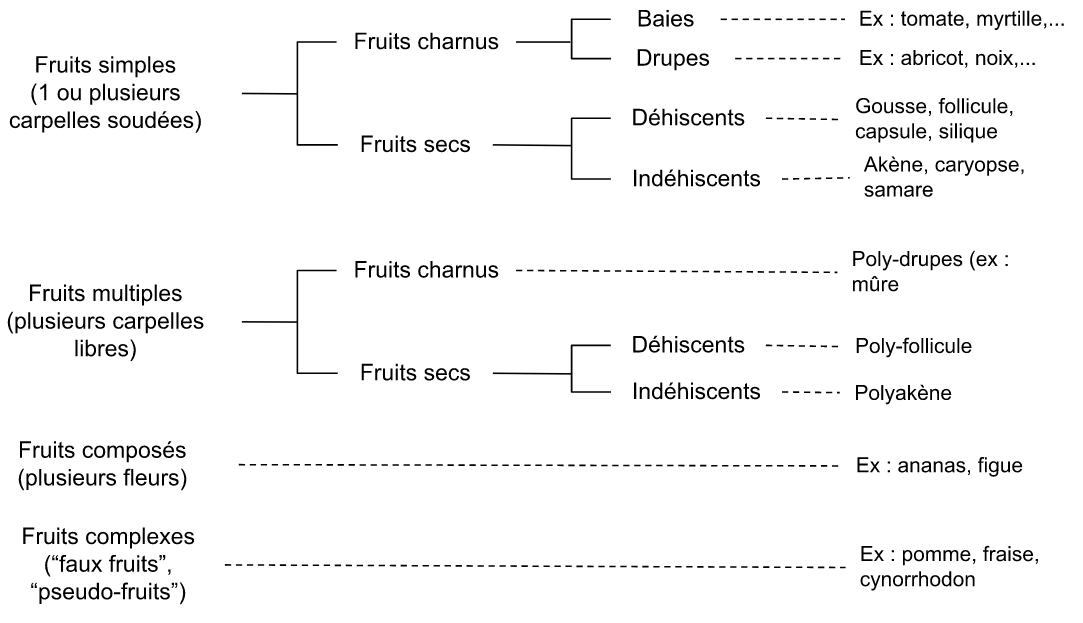

e. Les fruits

1. Qu’est ce que le règne végétal ?

Nous classons, dans le Règne végétal, tout organisme eucaryote uni ou pluricellulaire capable de photosynthèse, ce sont des organismes autotrophes.

Au cours de son évolution, le monde végétal à évoluer du milieu aquatique vers le milieu terrestre.

2. Quelles sont les caractéristiques d’un végétal ?

a. Organisme autotrophe

Les végétaux sont autotrophes : c’est-à-dire qu’ils sont capables de créer leur propre matière organique nécessaire à leur développement.

Cette matière est créée à partir du carbone inorganique de l’air (CO2), d’eau (H20), des sels minéraux du sol et de l’énergie solaire, c’est la photosynthèse

PHOTOSYNTHESE = SOLEIL + H2O + CO2 + sels minéraux = Matière organique

Certains végétaux sont plus particuliers :

- Plantes carnivores ou insectivores : chlorophylliens, capable d’attirer et de digérer des insectes : apport en minéraux et azote

- Parasites : ils ne sont pas chlorophylliens et se nourrissent d’une autre plante

- Semi- ou hémi-parasites : chlorophylliens mais non pas de racines, ils utilisent un autre végétal comme source d’eau et de sels minéraux

- Symbiose : s’associe à un autre végétal, les deux végétaux s’apportent l’un à l’autre de façon réciproque

- Epiphytes : utilise une autre plante comme support sans les parasites

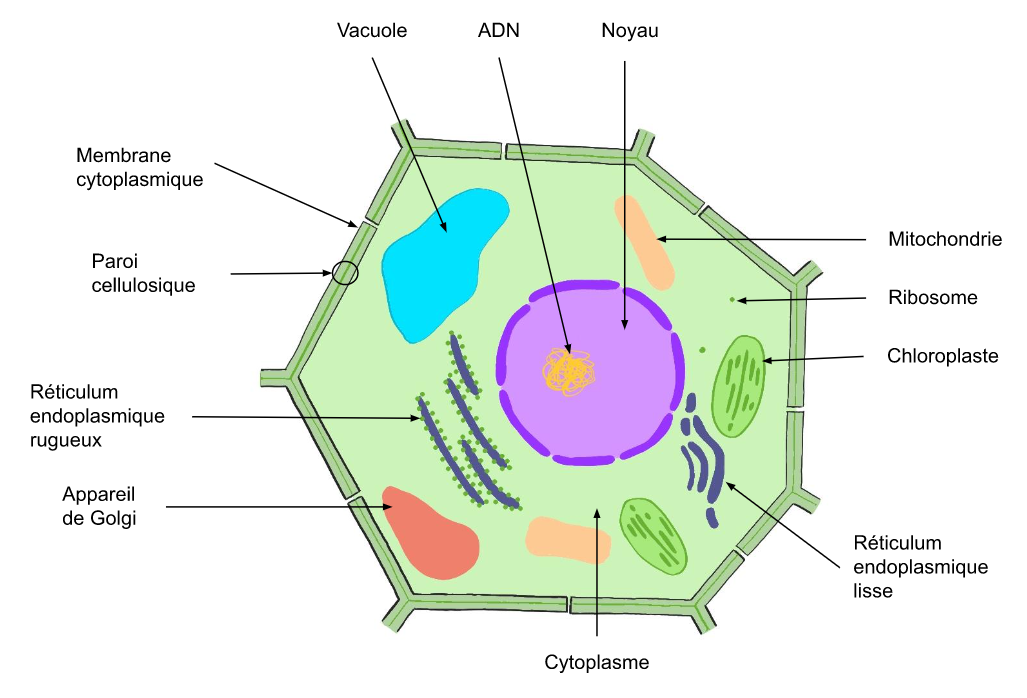

b. La cellule végétal

c. Les tissus végétaux et la multiplication

Les méristèmes sont des amas de cellules indifférenciées en permanente mitose. Ils sont à l’origine des différents tissus végétaux :

- Méristème primaire : tissus initiaux et sa croissance en longueur

- Méristème secondaire : accroissement en épaisseur

La multiplication du végétal va se faire selon deux moyens :

- la reproduction sexuée avec les gamètes mâles et femelles

- la reproduction asexuée = multiplication végétative : les cellules végétales sont totipotentes et donnent de nouveaux individus par bouturage, par exemple.

Le végétal est immobile ce qui rend sa chimie très diversifiée. Pour survivre, la plante a eu besoin de s’adapter car elle n’a pas les moyens de se déplacer ou de fuir face aux prédateurs. L’étude des composés d’une plante s’appelle la Phytochimie. Ces composés sont appelés métabolites, il en existe deux types :

- primaires : indispensable à la vie de la plante

- secondaires : dérive des primaires, ils sont non indispensables et spécifiques du monde végétal. Ils permettent son adaptation à son milieu (défense, protection, …)

La plante est aussi capable de coloniser de grandes aires géographiques par différents moyens :

- Spores, graines, fruits emporté par le vent, les animaux ou insectes

- Par colonisation : stolons, rhizomes

- Par fragmentation de l’appareil végétatif (totipotence)

3. Comment nommes-t-on une plante ?

Le nom courant d’une plante est le nom vernaculaire ou vulgaire. Ce nom change en fonction des régions ou peut être identique d’une plante à l’autre ce qui en fait un réel inconvénient pour l’identification.

Linné a créé, dans ses travaux en 1753, la nomenclature binomiale. Il s’agit d’une écriture universelle qui évite les confusions ou falsifications entre les plantes.

- Nom latin (binomiale) : nom latin en deux termes, le genre et l’espèce, écrit en italique ou souligné avec le nom abrégé du premier descripteur. Tel que : Genre espèce

NB : La 1ère lettre du Genre porte toujours une majuscule et celle de l’espèce une minuscule.

→ Le nom commun est toujours utilisé mais il faut être attentif au nom latin qui est le seul garant de l’identité exacte de la plante.

Exemple : La pâquerette

Nom vernaculaire : Pâquerette

Polynôme latin : Bellis scapo nud uniflora

Nom binomiale : Bellis perennis L (pour Linné)

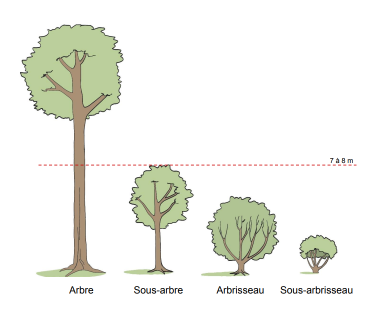

a. Morphologie générale d’une plante

Les plantes se composent de deux appareils :- L’appareil reproducteur qui sert à la reproduction de la plante et qui comporte les fleurs (cônes pours les Coniférophytes)

- L’appareil vegétatif qui sert à la croissance de la plante qui se constitue de la tige, les racines, les bourgeons et les feuilles.

- soit ligneux : c’est-à-dire que le port de la plante est lignifié.

- soit herbacée : c’est-à-dire que le port de la plante n’est pas lignifié.

- Vivace : vit plusieurs années en persistant pendant la période hivernale par ses parties souterraines (ex: bulbe) ou par son appareil végétatif persistant.

- Annuelle : 1 an avec cycle complet entre le printemps et l’automne. La plante meurt en hiver.

- Bisannuelle : cycle sur deux ans; Elle développe son appareil végétatif pendant la première année et a une vie ralentie lors du premier hiver. Puis au cours du printemps de la deuxième année, elle développe son appareil reproducteur, fruits et graines et meurt au deuxième hiver.

- A feuilles caduques : leur feuillage disparaît au cours de l’hiver (1 an)

- A feuilles persistantes : leur feuillage persiste au cours de l’hiver (2 à 5 ans)

b. Morphologie des feuilles

Limbe : partie plane et large de la feuille, lame foliaire. Il s’agit de la grande partie de la feuille Nervures : parties épaissies qui parcourent le limbe Pétiole : relie le limbe à la tige Stipules : petites excroissances à la partie basale de la tige, ne sont pas toujours présentes Gaine : prolongation du pétiole qui entoure la tige A l’insertion de la feuille sur la tige, il y a aussi le bourgeon axillaire, appelé également aisselle de la feuille. A savoir : certaines feuilles n’ont pas de pétiole, il s’agit des feuilles sessiles Feuilles simples ou composées ?- Feuille simple = limbe en une seule partie

- Feuille composée = limbe divisée en sous parties appelées folioles, c’est-à-dire que l’entièreté du limbe n’est pas en contact avec la nervure principale.

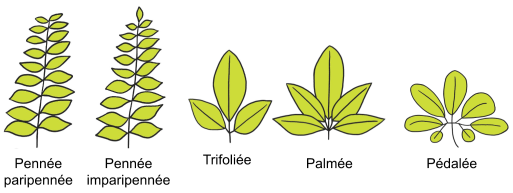

FEUILLES COMPOSEES

Pour déterminer la forme de la feuille composée, on compte le nombre de folioles qui composent la feuille et on observe leur mode d’insertion. Elles peuvent alors être :

- Composées pennées : les feuilles sont insérées tout le long de la nervure principale de la feuille

- Paripennée : nombre de folioles pair

- Imparipennée : nombre de folioles impair, la tige se termine par un unique foliole terminale

- Composées trifoliées : trois folioles

- Palmées : toutes les folioles sont insérées en un unique point

- Pédalées : les folioles sont insérées par des ramifications de part et d’autre de la nervure principale

2- Nervures de la feuille (= étude la répartition des nervures principales)

Pennée : les nervures secondaires partent de tout le long de la nervure principale

Palmée : toutes les nervures partent du même point

À nervation parallèle : les nervures sont toutes parallèles les unes aux autres (typique des Monocotylédones)

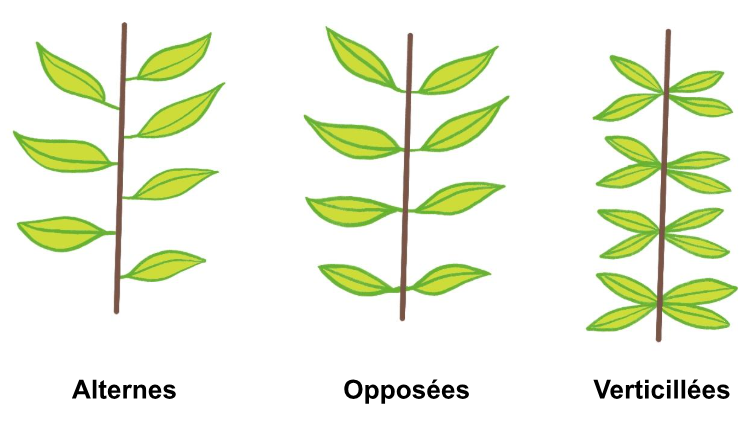

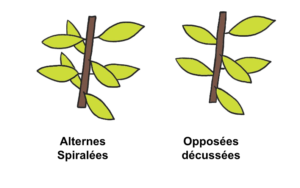

3- Phyllotaxie (= étude de la disposition des feuilles le long de la tige)

Alternes : à chaque point d’insertion, il y a qu’une seule feuille. Les feuilles sont insérées en alternance de chaque côté dans un seul plan

Opposées : à chaque point d’insertion, il y a deux feuilles, dans un seul plan. Elles sont l’une en face de l’autre.

Verticillées : Plus de deux feuilles à chaque point d’insertion.

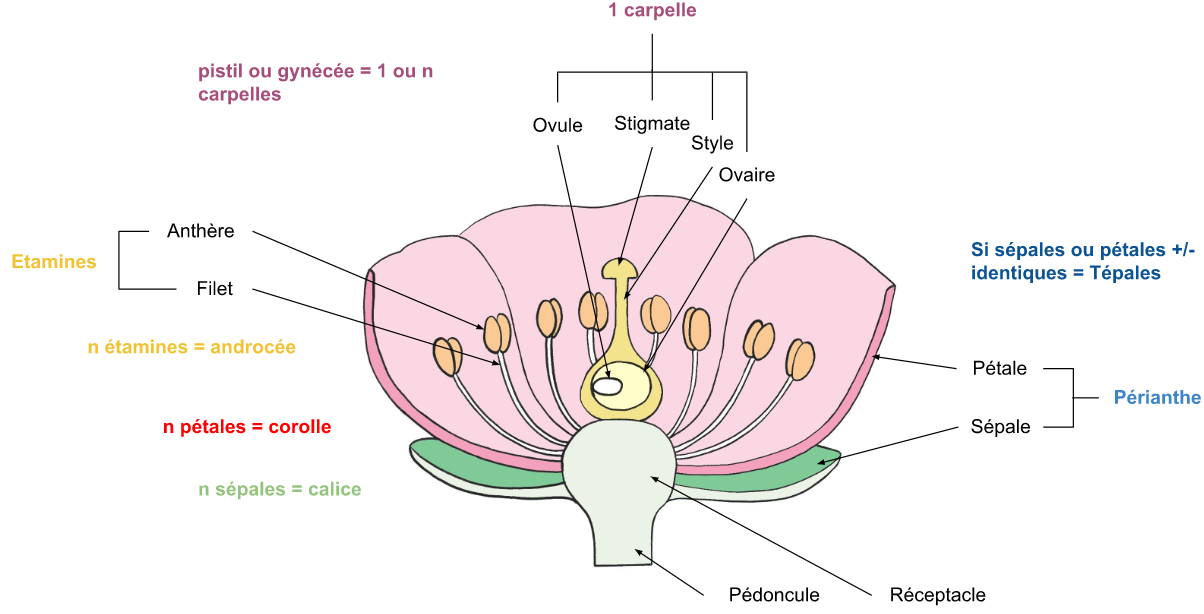

La fleur est le lieu de la reproduction sexuée des Angiospermes, après fécondation, les fleurs donnent les fruits.

3 types d’éléments :

- Organes sexuels nécessaires à la reproduction : pistils et étamines

- Éléments protecteurs des organes sexuels : sépales

- Eléments de signalisation pour attirer les animaux pollinisateurs : pétales (avec +/- du nectar)

- Plantes à fleurs hermaphrodites : les fleurs possèdent les deux organes reproducteurs

- Plantes à fleurs unisexuées :

- dioïque : les fleurs mâles et femelles sont portés par deux individus distincts

- monoïque : les fleurs mâles et femelles sont portés par le même individu

2- Forme de la corolle

La corolle se définit comme l’ensemble des pétales. Sa symétrie et la soudure des pétales permettent de donner certaines caractéristiques à la fleur.- Fleur actinomorphe : la fleur possède plusieurs plan de symétrie. (ex : fleur de Pissenlit)

- Fleur zygomorphe : la possède possède un seul plan de symétrie. (ex : fleur de l’Acacia)

- Fleur asymétrique : la fleur ne possède aucun plan de symétrie. (extrêmement rare)

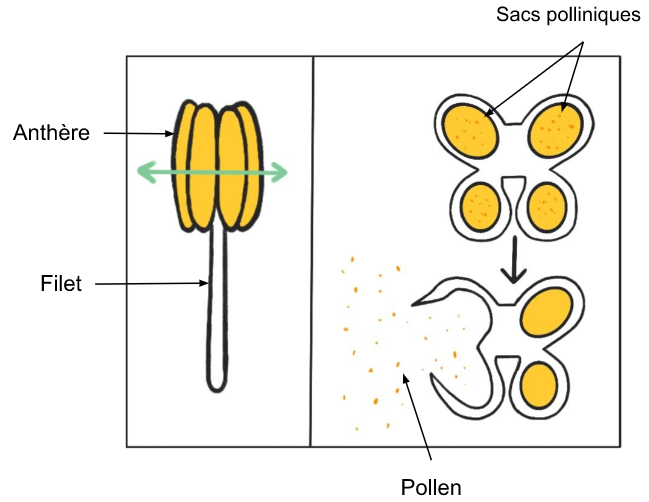

3- L’androcée

L’androcée se définit comme l’ensemble des étamines. L’étamine se compose d’une anthère et d’un filet. L’anthère se compose de plusieurs sacs polliniques dans lesquels se situent le pollen contenant les gamètes mâles. (schéma ci-contre) Certains types d’androcée sont décrites avec des termes botaniques spécifiques :- Didyname : 2 grandes étamines et 2 petites étamines

- Tétradyname : 4 grandes étamines et 2 petites étamines

- Polystémone : très nombreuses étamines

- Synanthéré : étamines soudées par les anthères

4- Le gynécée ou pistil

Le gynécée se définit comme l’ensemble des carpelles de la fleur.

Le carpelle se compose d’un stigmate, où se dépose le pollen, porté par un style porté par l’ovaire. Le nombre de stigmates indiquera le nombre de carpelles composant le pistil.

Les carpelles peuvent être soudés ou non. S’ils se soudent, ils le seront soit par les ovaires, soit par les ovaires et les styles soit par les styles, ovaires et stigmates.

L’ovaire de la feuille est situé en son centre mais il peut être situé de différentes façons :

- ovaire supère : situé au-dessus du point d’insertion des autres pièces florales

- ovaire infère : situé au-dessous du point d’insertion des autres pièces florales. dans ce cas, elle peut être soit libre dans le conceptacle soit adhérente (sa paroi est soudé au conceptacle).

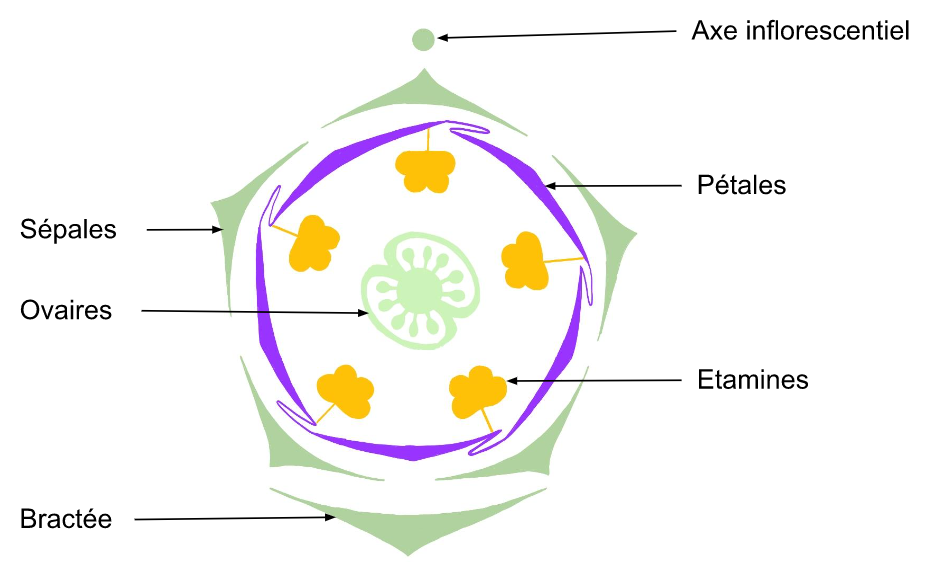

5- Représentations symboliques de la fleur

La fleur peut être représentée schématiquement par un diagramme floral. Il s’agit d’une coupe théorique passant par tous les éléments composant la fleur.

Chaque cercle concentrique formé par les pièces florales est appelé verticille.

Il est aussi possible de résumer le nombre et la disposition des pièces florales par une formule, la formule florale. On décrit les verticilles en partant de l’extérieur.

Sur le schéma ci-contre, la formule serait : ![]()

S = sépales

P = pétales

E = étamines

C = carpelles

Si les pièces florales sont soudées sur le même verticille, on les surligne.

Si les pièces florales sont soudées dans des verticilles différents, on les souligne.

d. Les inflorescences

Il s’agit d’un regroupement de fleurs.

Celles-ci peuvent être définies ou indéfinies, d’autres sont plus particulières et ne sont pas rangées dans ces deux catégories.

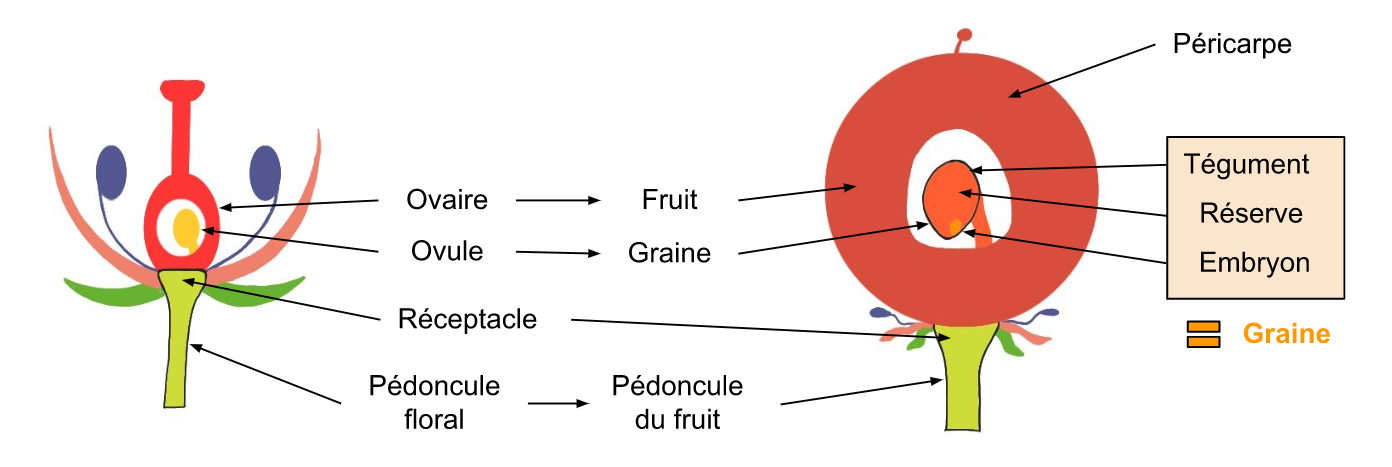

e. Les fruits

Après pollinisation, l’ovule est fécondé et donne la graine. L’ovaire se transforme pour donner le fruit.

Les restes de pièces florales peuvent indiquer la position de l’ovaire dans le réceptacle, infère ou supère.

On distingue différentes catégories de fruits en fonction :

- du nombre de fleurs d’origine

- du nombre et types de carpelles de l’ovaire

- de la nature des parties du péricarpe (secs, charnus, …)

- de l’ouverture ou non du fruit à maturité et de la manière dont il s’ouvre

Fruits simples et charnus :

- Les baies sont les fruits à pépins.

- Les drupes sont les fruits à noyaux.

Les fruits complexes sont issus de la transformation de l’ovaire et d’autres pièces floral (ex : réceptacle floral).

Les fruits composés sont issus de la transformation de l’ensemble des fleurs d’une inflorescence.

Les fruits secs indéhiscents ne s’ouvrent pas à maturité, il en existe plusieurs types :

- akènes

- caryopse

- polyakènes

Les fruits secs déhiscents s’ouvrent à maturité, de même, il en existe plusieurs types :

- follicule

- gousse

- poly-follicules

- capsule

Les capsules sont définies en fonction de leur mode d’ouverture à maturité :

- la silique s’ouvre de part et d’autre de l’insertion des ovules

- capsule septicide : s’ouvre à la soudure des carpelles

- capsule loculicide : s’ouvre au dos du carpelle

- capsule pyxide : s’ouvre par un couvercle

- capsule poricide : les graines sont libérés par des petits trou

Lexique

A

Akène: fruit sec indéhiscent parfois accompagné d’excroissances comme une aigrette ou des ailes membraneuses.

Albumen : réserve alimentaire de la graine, consommée par l’embryon pour sa croissance.

Alternes (feuilles) : disposées alternativement sur la tige.

Androcée : ensemble des étamines d’une fleur.

Anthère : partie de l’étamine composée de sacs polliniques contenant les gamètes mâles.

Appareil végétatif : organes de la plante assurant la croissance de celle-ci.

Appareil reproducteur : organes de la plante assurant la reproduction de celle-ci.

Autotrophe : organisme qui se nourrit exclusivement d’aliments non organiques.

B

Bourgeon : forme initiale d’un rameau à feuilles ou à fleurs, avant sa période de développement.

Bourgeon axillaire : bourgeon au point d’insertion de la feuille sur la tige.

Bractée : feuille situé au niveau de l’insertion du pédoncule sur la tige.

C

Calice : ensemble des sépales d’une fleur.

Capitule : partie d’une plante formées de fines fleurs insérées les unes à côté des autres sur la largeur du pédoncule (ex : Marguerite).

Carpelle : chaque partie d’un pistil, se composant d’un stigmate, d’un style et d’un ovaire.

Chaton : inflorescence en épi, composées de fleurs unisexuées, pendante, ressemblant à la queue d’un chat.

Cladode : organe ayant l’apparence d’une feuille aplatie ou épineuse.

Cône : fruit du conifère.

Conifère : arbre dont le fruit est un cône et se composant d’aiguilles.

Coriace (feuille) : se dit d’une feuille épaisse avec une consistance de cuir.

Corolle : ensemble des pétales d’une fleur.

Cotylédon : feuille primordiale constitutive de la graine.

D

Déhiscent : qui s’ouvre à maturité.

Dioïque (plante) : plantes à fleurs unisexuées (mâles ou femelles) portées par des individus différents.

Dicotylédone : plante dont la graine à deux cotylédons.

E-F

Épiphyte (plante) : se dit d’une plante qui se sert d’autre plante comme support.

Étamines : organe mâle constitué d’un filet et d’une anthère.

Faux-fruit : fruit résultant de la transformation de plusieurs parties florales et pas uniquement du développement de l’ovaire.

Feuilles : expansion latérale de la tige des plantes de forme aplatie, symétrique.

Fleuron : fleurs de taille très réduite composant notamment les capitules.

Fleurs : organes contenant les parties reproductrices de la plante. Sa forme et sa couleur varient en fonction de la plante.

Fruit : organe issu du développement de l’ovaire après fécondation des ovules et contenant les graines à maturité.

Folioles : divisions du limbe d’une feuille composée.

G-H

Graine : organe issu de la fécondation des ovules et qui permet la production d’un nouvel individu après germination.

Gynécée = Pistil : partie d’une fleur se composant de l’ensemble des carpelles de la fleur.

Herbacée (plante) : tige souple, ne se composant pas de lignine.

Hermaphrodites (fleurs) : qui possèdent à la fois un pistil et des étamines.

I-J-K

Indéhiscent : se dit d’un fruit qui ne s’ouvre pas à maturité.

Inflorescence : forme de groupement des fleurs d’une plante.

L

Lenticelle : perforation de l’écorce permettant des échanges avec le milieu extérieur.

Ligneuse (plante) : qui se compose de lignine, donc plante à tige rigide (bois).

Lignine : constituant fondamental du bois, donnant la rigidité à la membrane cellulosique des cellules végétales.

Ligulée (fleur) : fleur asymétrique avec une corolle très allongée d’un côté en forme de languette.

Limbe : partie étalée, élargie et plane de la feuille, permettant les échanges gazeux avec l’environnement.

M-N-O

Monocotylédone : plante dont la graine possède un unique cotylédon.

Monoïque (plante) : plantes à fleurs unisexuées (mâles ou femelles) portées par un même individu.

Nervure : saillie libéro-ligneuse parcourant le limbe des feuilles, sépales et/ou pétales.

Opposées (feuilles) : deux feuilles insérées à chaque nœud de chaque côté de la tige.

Ovule : gamète femelle contenu dans l’ovaire.

P-Q-R

Pappus : faisceau de soies dont sont agrémentés des akènes, permettant leur dispersion par le vent.

Pétales : pièces florales, souvent grandes et colorées, qui constituent la corolle.

Pétiole : partie de la plante qui rattache le limbe à la tige.

Pollinisation : fécondation du pistil des fleurs par le pollen.

Pollinisation croisée : pollinisation d’une fleur par le pollen d’une autre plante.

Pyxide : fruit sec déhiscent s’ouvrant par un couvercle.

Racines : parties souterraines de la plante qui permet de la fixer au sol et l’absorption d’eau et de sels minéraux nécessaire à son métabolisme.

S

Sépales : entoure le bouton floral, et forme ensemble le calice.

Sessile : feuille sans pétiole.

Spadice : inflorescence en épi entouré par une spathe.

Spathe : grande bractée membraneuse entourant le spadice.

Stipule : petites expansions situées au point d’insertion de la feuille sur la tige.

Stolon : tige aérienne rampante s’enracinant pour donner une nouvelle plante.

Synanthérées : se dit d’un androcée dont les étamines sont soudées par les anthères.

T

Tépales : pièce florale qui n’est ni pétale, ni sépale.

Tige : axe principal aérien d’une plante à racines.

Tubulée (fleur) : en forme de tubes.

U-V-W

Unisexuée (fleur) : qui possède soit un pistil soit des étamines mais pas les deux.

Verticille : se dit d’organes floraux disposés en cercles concentriques.

X-Y-Z