Script

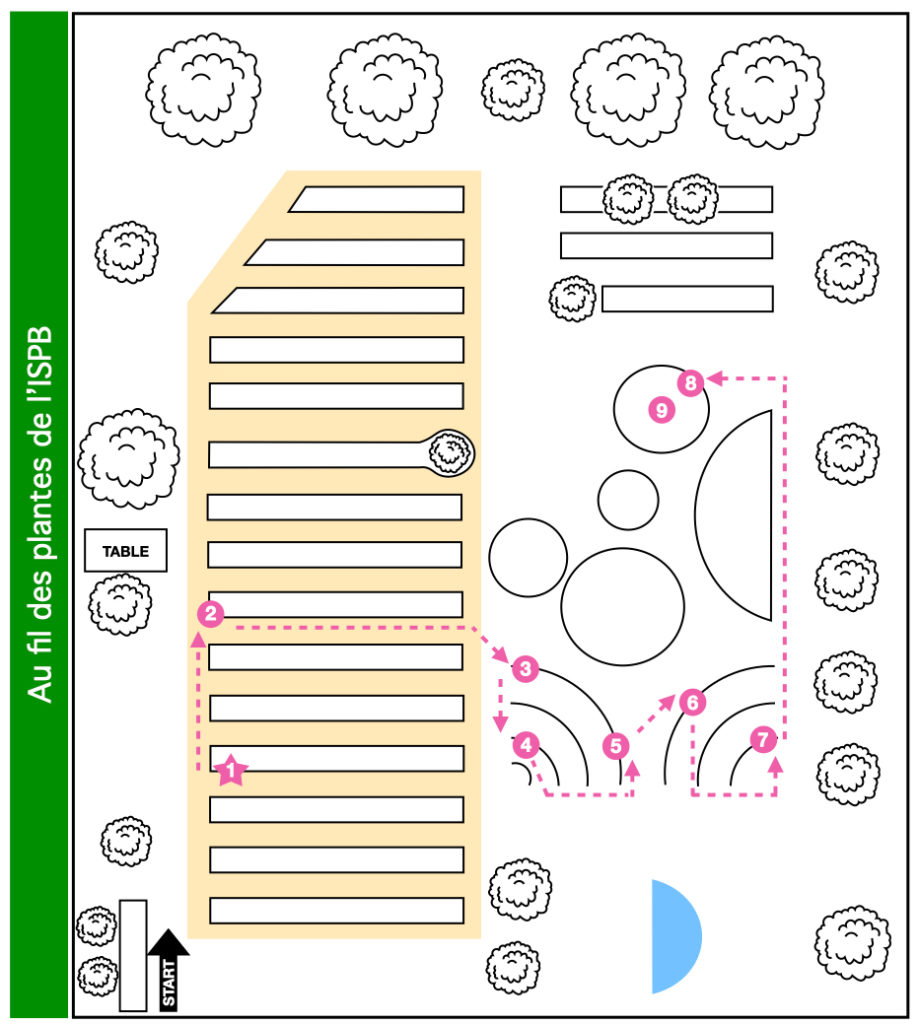

Bonjour, et bienvenue dans cette visite au sein du jardin botanique de l’ISPB à la découverte des plantes aromatiques. Pour en profiter pleinement, nous vous conseillons de mettre la visite sur pause à chaque fois que vous entendrez le son « DING », le temps de vous rendre à la prochaine plante en suivant le plan. Alors ouvrez grand vos oreilles, préparez vos sens, nous serons vos guides pour cette balade au fil des plantes.

Commençons avec la plante qui se trouve devant vous : le serpolet, de son nom latin Thymus serpyllum. Comme beaucoup de plantes de cette visite, il fait partie de la famille des Lamiacées. Le serpolet est un sous-arbrisseau rampant de 5 à 30 cm de haut. Originaire d’Europe, il se plaît dans les terrains secs, pierreux et ensoleillés. Ses tiges ligneuses poussent horizontalement et portent des ramifications verticales dressées. Ses feuilles opposées sont petites, vertes, sessiles et oblongues. Si vous visitez le jardin entre juin et octobre, vous aurez la chance d’observer de petites fleurs en glomérules terminaux, pouvant aller d’un rose pâle à un rose plus soutenu. Comme la plupart des Lamiacées, ses fleurs bilabiées ont 5 lobes dont 2 soudés en haut et 3 en bas, formant une lèvre supérieure et une inférieure. Toute la plante dégage au froissement une odeur balsamique parfois citronnée. Le serpolet est utilisé comme condiment en cuisine, au même titre que le thym, son cousin, d’où son nom latin. Pour ses propriétés antispasmodiques et expectorantes, il est traditionnellement utilisé en infusion dans le traitement de la toux et des troubles digestifs tels que les ballonnements, les éructations, et les flatulences. En usage externe, il est décrit comme stimulant et antiseptique notamment en raison de sa richesse en thymol et carvacrol.

Continuons notre balade avec le laurier sauce, Laurus nobilis de la famille des Lauracées. Originaire du bassin méditerranéen, c’est un arbre dioïque à écorce sombre pouvant atteindre 10 mètres. Entre février et avril, vous pourrez observer de  jolies fleurs blanches teintées de jaune, en petits bouquets à la base des feuilles. Ses feuilles simples lancéolées sont alternes , persistantes, coriaces et comestibles. En effet, la feuille du laurier sauce est la reine du bouquet garni, utilisée pour les sauces d’où son nom vernaculaire. Il est aussi utilisé dans des marinades pour ses vertus antiseptiques et digestives. Si vous déchirez une de ses feuilles, vous briserez les poches à essences et vous pourrez sentir une odeur balsamique agréable. C’est une manière de le différencier des autres lauriers : car attention, c’est le seul laurier à odeur aromatique et comestible, tous les autres sont toxiques ! Par exemple, le laurier cerise (Prunus laurocerasus) est toxique de par ses hétérosides cyanogènes. Pour les différencier, vous pouvez également observer que les feuilles du laurier cerise sont plus claires et brillantes sur leur face supérieure.

jolies fleurs blanches teintées de jaune, en petits bouquets à la base des feuilles. Ses feuilles simples lancéolées sont alternes , persistantes, coriaces et comestibles. En effet, la feuille du laurier sauce est la reine du bouquet garni, utilisée pour les sauces d’où son nom vernaculaire. Il est aussi utilisé dans des marinades pour ses vertus antiseptiques et digestives. Si vous déchirez une de ses feuilles, vous briserez les poches à essences et vous pourrez sentir une odeur balsamique agréable. C’est une manière de le différencier des autres lauriers : car attention, c’est le seul laurier à odeur aromatique et comestible, tous les autres sont toxiques ! Par exemple, le laurier cerise (Prunus laurocerasus) est toxique de par ses hétérosides cyanogènes. Pour les différencier, vous pouvez également observer que les feuilles du laurier cerise sont plus claires et brillantes sur leur face supérieure.

Passons à la sauge officinale, Salvia officinalis, qui est un sous-arbrisseau de la famille des Lamiacées. Originaire du bassin méditerranéen, elle tient son nom du latin salvia, signifiant “plante qui sauve”. En effet, nulle plante n’a connu une telle célébrité durant des siècles. Autrefois, la “plante des convalescents” était utilisée en tant que remède à toutes les sauces. Actuellement, la pharmacopée indique un usage traditionnel par voie orale dans le traitement des excès de transpiration, des troubles digestifs et en bain de bouche pour l’hygiène buccale et maux de gorge. Néanmoins, la prudence est de rigueur pour son huile essentielle car elle est neurotoxique. Les feuilles de sauge sont de couleur vert grisâtre. Elles sont simples , pétiolées, oblongues, velues et opposées décussées. Leur limbe est parcouru d’un réseau dense de nervures. Ses fleurs sont de couleur bleu-violacée, et comme la plupart des fleurs de Lamiacées, elles ont deux lèvres : une supérieure très recourbée vers l’avant, ce qui est typique des sauges et une inférieure. Elles sont groupées en verticilles par trois au sommet de la tige. N’hésitez pas à vous approcher pour sentir les feuilles et les fleurs qui dégagent une odeur très forte camphrée.

remède à toutes les sauces. Actuellement, la pharmacopée indique un usage traditionnel par voie orale dans le traitement des excès de transpiration, des troubles digestifs et en bain de bouche pour l’hygiène buccale et maux de gorge. Néanmoins, la prudence est de rigueur pour son huile essentielle car elle est neurotoxique. Les feuilles de sauge sont de couleur vert grisâtre. Elles sont simples , pétiolées, oblongues, velues et opposées décussées. Leur limbe est parcouru d’un réseau dense de nervures. Ses fleurs sont de couleur bleu-violacée, et comme la plupart des fleurs de Lamiacées, elles ont deux lèvres : une supérieure très recourbée vers l’avant, ce qui est typique des sauges et une inférieure. Elles sont groupées en verticilles par trois au sommet de la tige. N’hésitez pas à vous approcher pour sentir les feuilles et les fleurs qui dégagent une odeur très forte camphrée.

Restons sur la famille des Lamiacées avec la lavande officinale, de son nom latin Lavandula angustifolia, qui est un sous-arbrisseau vivace de 20 à 60 cm de haut. La tige est dressée portant des feuilles opposées , coriaces, sans pétiole, étroites et allongées. Comme vous pouvez le voir, elles sont de couleur grisâtres et finement velues.  Vous avez sûrement déjà vu des fleurs de lavande : d’un bleu violacé, avec les lèvres supérieure et inférieure caractéristiques des Lamiacées que vous connaissez bien maintenant. Elles sont groupées en dense épis terminaux à l’extrémité d’une longue tige florale. Approchez-vous pour apprécier la délicieuse odeur que l’ensemble de la plante dégage. La lavande est traditionnellement utilisée en infusion dans les états de nervosité et de difficultés d’endormissement des adultes et des enfants. De plus, grâce à ses propriétés antiseptiques et antibactériennes, elle peut être utile sous forme de compresses sur de petites plaies. Également, elle aromatise les plats, desserts et sirop. Comme vous l’aurez compris, la lavande présente de nombreux avantages !

Vous avez sûrement déjà vu des fleurs de lavande : d’un bleu violacé, avec les lèvres supérieure et inférieure caractéristiques des Lamiacées que vous connaissez bien maintenant. Elles sont groupées en dense épis terminaux à l’extrémité d’une longue tige florale. Approchez-vous pour apprécier la délicieuse odeur que l’ensemble de la plante dégage. La lavande est traditionnellement utilisée en infusion dans les états de nervosité et de difficultés d’endormissement des adultes et des enfants. De plus, grâce à ses propriétés antiseptiques et antibactériennes, elle peut être utile sous forme de compresses sur de petites plaies. Également, elle aromatise les plats, desserts et sirop. Comme vous l’aurez compris, la lavande présente de nombreux avantages !

Toujours chez les Lamiacées, Mentha piperita, autrement dit la menthe poivrée, est une plante herbacée haute de 20 à 80 cm. Cette plante vivace se propage dans tous les sens grâce à des stolons. Sa tige est dressée, carrée et rougeâtre.  Elle possède des feuilles simples pétiolées, vert sombre, opposées décussées, ovales et lancéolées, plus ou moins dentées.

Elle possède des feuilles simples pétiolées, vert sombre, opposées décussées, ovales et lancéolées, plus ou moins dentées.  Ses fleurs presque régulières sont petites, rosées et groupées en épis terminaux. Elle a une saveur chaude et poivrée suivie d’une sensation agréable de fraîcheur, grâce au menthol. Pour différencier la menthe poivrée de la menthe verte, qui est aussi couramment utilisée dans le thé et les plats, vous pouvez observer les feuilles. En effet, elles sont presque sessiles et glabres chez la menthe verte et son odeur mentholée est plus suave. La menthe poivrée est un excellent condiment. Également, elle est très utilisée pour son huile essentielle en parfumerie, en confiserie, en liqueur et en pharmacie. L’infusion de feuille après le repas a la solide réputation de favoriser la bonne digestion grâce à ses propriétés cholérétiques, antispasmodiques et carminatives. Attention toutefois à l’usage de son huile essentielle déconseillée chez les enfants de moins de 6 ans.

Ses fleurs presque régulières sont petites, rosées et groupées en épis terminaux. Elle a une saveur chaude et poivrée suivie d’une sensation agréable de fraîcheur, grâce au menthol. Pour différencier la menthe poivrée de la menthe verte, qui est aussi couramment utilisée dans le thé et les plats, vous pouvez observer les feuilles. En effet, elles sont presque sessiles et glabres chez la menthe verte et son odeur mentholée est plus suave. La menthe poivrée est un excellent condiment. Également, elle est très utilisée pour son huile essentielle en parfumerie, en confiserie, en liqueur et en pharmacie. L’infusion de feuille après le repas a la solide réputation de favoriser la bonne digestion grâce à ses propriétés cholérétiques, antispasmodiques et carminatives. Attention toutefois à l’usage de son huile essentielle déconseillée chez les enfants de moins de 6 ans.

Ces feuilles simples sont linéaires, coriaces, opposées décussées. De ce fait, elles sont assez semblables aux aiguilles de conifères, mais grâce à leur odeur vous ne vous y tromperez pas ! Si vous regardez bien, leur face supérieure est verte brillante et leur face inférieure est blanche et duveteuse. Leurs fleurs sont bleu pâle, toujours à corolle bilabiée avec ces deux lèvres caractéristiques des Lamiacées. Les feuilles, très appréciées en cuisine, dégage une odeur aromatique rappelant le camphre ou l’encens, à bien doser pour vos plats. Il est traditionnellement utilisé par voie orale en infusion dans le traitement de troubles digestifs (ballonnements, lenteurs digestives…), ainsi que pour faciliter les fonctions d’élimination urinaires et digestives (propriétés diurétique, cholagogue, cholérétique). Par voie locale, il peut être, entre autres, utilisé en bain pour les douleurs musculaires et articulaires.

Ces feuilles simples sont linéaires, coriaces, opposées décussées. De ce fait, elles sont assez semblables aux aiguilles de conifères, mais grâce à leur odeur vous ne vous y tromperez pas ! Si vous regardez bien, leur face supérieure est verte brillante et leur face inférieure est blanche et duveteuse. Leurs fleurs sont bleu pâle, toujours à corolle bilabiée avec ces deux lèvres caractéristiques des Lamiacées. Les feuilles, très appréciées en cuisine, dégage une odeur aromatique rappelant le camphre ou l’encens, à bien doser pour vos plats. Il est traditionnellement utilisé par voie orale en infusion dans le traitement de troubles digestifs (ballonnements, lenteurs digestives…), ainsi que pour faciliter les fonctions d’élimination urinaires et digestives (propriétés diurétique, cholagogue, cholérétique). Par voie locale, il peut être, entre autres, utilisé en bain pour les douleurs musculaires et articulaires. Restons sur les Lamiacées en parlant du thym, et plus précisément, du Thym commun, Thymus vulgaris. Ce sous-arbrisseau peut aller jusqu’à 30 cm de hauteur et est très représenté dans les terrains secs et rocailleux du Midi.  Les feuilles simples de ce petit buisson très dense sont sessiles, étroites, opposées décussées et enroulées sur les bords. Approchez-vous et remarquez qu’elles sont finement velues en dessous et d’un vert grisâtre. Les plants de thym peuvent dégager un arôme différent suivant leur chimiotype. La composition de leurs essences est alors légèrement différente ne leur conférant donc pas tout à fait les mêmes propriétés. Regardez bien en pharmacie sur les flacons d’huiles essentielles de thym commun, vous trouverez au moins 3 chimiotypes différents (à linalol, thujanol ou thymol). Les fleurs du thym commun sont observables d’avril à juillet. Elles sont rose pâle avec les 2 lèvres caractéristiques des Lamiacées regroupées en glomérules à l’extrémité des tiges. Le thym est un des compagnons du bouquet garni grâce à son arôme parfois citronné. Il est également utilisé en infusion, pour faciliter la digestion ou contre la toux et les rhumes grâce à ses propriétés antiseptique, antispasmodique et antitussive.

Les feuilles simples de ce petit buisson très dense sont sessiles, étroites, opposées décussées et enroulées sur les bords. Approchez-vous et remarquez qu’elles sont finement velues en dessous et d’un vert grisâtre. Les plants de thym peuvent dégager un arôme différent suivant leur chimiotype. La composition de leurs essences est alors légèrement différente ne leur conférant donc pas tout à fait les mêmes propriétés. Regardez bien en pharmacie sur les flacons d’huiles essentielles de thym commun, vous trouverez au moins 3 chimiotypes différents (à linalol, thujanol ou thymol). Les fleurs du thym commun sont observables d’avril à juillet. Elles sont rose pâle avec les 2 lèvres caractéristiques des Lamiacées regroupées en glomérules à l’extrémité des tiges. Le thym est un des compagnons du bouquet garni grâce à son arôme parfois citronné. Il est également utilisé en infusion, pour faciliter la digestion ou contre la toux et les rhumes grâce à ses propriétés antiseptique, antispasmodique et antitussive.

Voici maintenant la Verveine odorante, de la famille des Verbénacées. Aloysia citriodora est un arbrisseau pouvant atteindre jusqu’à 2 mètres de hauteur.  Ses tiges ligneuses portent des feuilles simples , lancéolées et verticillées par trois. En touchant ses feuilles, vous pourrez remarquer qu’elles sont rugueuses. Si vous visitez le jardin entre juillet et septembre, vous pourrez admirer les épis pyramidaux très ramifiés regroupant ses petites fleurs à 4 pétales, blanches à l’extérieur et bleu-violacées à l’intérieur. Aussi appelée verveine citronnelle, elle dégage, en effet, une forte odeur citronnée lorsque l’on froisse ses feuilles, contrairement à la Verveine officinale (Verbena officinalis), qui n’a pas d’odeur. De plus, celle-ci présente des fleurs de couleur lilas et il s’agit d’une plante herbacée à feuille opposée découpée en lobes inégaux. Les feuilles de la verveine odorante sont utilisées traditionnellement en infusion, au goût très agréable, pour le traitement symptomatique de troubles digestifs légers, mais aussi pour la nervosité et les troubles légers du sommeil, selon la Pharmacopée européenne.

Ses tiges ligneuses portent des feuilles simples , lancéolées et verticillées par trois. En touchant ses feuilles, vous pourrez remarquer qu’elles sont rugueuses. Si vous visitez le jardin entre juillet et septembre, vous pourrez admirer les épis pyramidaux très ramifiés regroupant ses petites fleurs à 4 pétales, blanches à l’extérieur et bleu-violacées à l’intérieur. Aussi appelée verveine citronnelle, elle dégage, en effet, une forte odeur citronnée lorsque l’on froisse ses feuilles, contrairement à la Verveine officinale (Verbena officinalis), qui n’a pas d’odeur. De plus, celle-ci présente des fleurs de couleur lilas et il s’agit d’une plante herbacée à feuille opposée découpée en lobes inégaux. Les feuilles de la verveine odorante sont utilisées traditionnellement en infusion, au goût très agréable, pour le traitement symptomatique de troubles digestifs légers, mais aussi pour la nervosité et les troubles légers du sommeil, selon la Pharmacopée européenne.

Pour finir cette visite, je vous invite à observer le Foeniculum vulgare, communément appelé le fenouil, de la famille des Apiacées. Cette grande plante bisannuelle ou vivace a des tiges dressées d’un vert bleuâtre et striées. Ses feuilles vert foncé sont extrêmement découpées en lanières filiformes.  Ses fleurs, observables de juillet à septembre, sont jaunes à pétales roulés vers l’intérieur, disposées en ombelles d’ombelles aux sommets des tiges. Les fruits sont des diakènes. Toute la plante dégage une odeur douce anisée qui aromatise tout repas. En effet, très utilisée en Provence, ses feuilles parfument les poissons, olives et escargots. En phytothérapie, ce sont surtout ces fruits qui sont traditionnellement utilisés sous la forme d’infusion après le repas dans le traitement symptomatique de troubles digestifs, tel que les ballonnements ou lenteurs digestives… Les racines sont traditionnellement utilisées pour leur propriété diurétique, favorisant l’élimination rénale de l’eau.

Ses fleurs, observables de juillet à septembre, sont jaunes à pétales roulés vers l’intérieur, disposées en ombelles d’ombelles aux sommets des tiges. Les fruits sont des diakènes. Toute la plante dégage une odeur douce anisée qui aromatise tout repas. En effet, très utilisée en Provence, ses feuilles parfument les poissons, olives et escargots. En phytothérapie, ce sont surtout ces fruits qui sont traditionnellement utilisés sous la forme d’infusion après le repas dans le traitement symptomatique de troubles digestifs, tel que les ballonnements ou lenteurs digestives… Les racines sont traditionnellement utilisées pour leur propriété diurétique, favorisant l’élimination rénale de l’eau.

Merci de votre attention, nous espérons que cette visite vous aura plu. Pour poursuivre votre balade, d’autres visites sont à votre disposition. Pour plus d’informations vous pouvez consulter l’onglet “les bases en botaniques”. Si certains mots utilisés ne vous semblent pas clairs, vous pouvez vous référer au lexique. Alors, avez-vous tout compris ? Pour le savoir, rendez-vous dans notre rubrique “pour réviser”.

Maintenant je veux tester mes connaissances !